TEXT : 上浦 未来

名古屋市の繁華街、中区栄。

この街には地下鉄東山線と名城線が通る栄駅のほかに、地下街の一角に名鉄瀬戸線の栄町駅という駅がある。

瀬戸線が向かう先はやきものの産地・愛知県瀬戸市。

名鉄(=名古屋鉄道)のなかで唯一、ほかの路線と接続がなく、昭和51(1976)年までは、名古屋城のお堀を走っていた。そして、沿線の人々からはなぜか瀬戸線ではなく、“瀬戸電”の愛称で親しまれている。

どこか謎に包まれたこの電車の歴史を探る旅へ。

明治維新以降はじまった、やきものバブル

日本がウィーン万博に参加した、19世紀後期に作られた大飾壺や大円卓。

日本がウィーン万博に参加した、19世紀後期に作られた大飾壺や大円卓。

名鉄瀬戸線の前身となる「瀬戸自動鉄道」が創設されたのは、明治38(1905)年のこと。その当時、政府は西欧諸国に対抗すべく、明治6(1873)年に初めて国をあげてウィーン万国博覧会へ参加し、瀬戸からも多くの作品が出品された。そのときに、初代・川本桝吉が出品した、染付磁器の作品が賞を受賞。それ以降、瀬戸の窯屋たちが次々と賞を受賞し、海外からの陶磁器の需要が高まり、世界へ向けて陶磁器の生産をするようになっていく。

瀬戸市では、江戸時代すでに生産能力が整っており、明治時代に入ってから盛んになった海外からの注文にも応えることはできたものの、大量のやきものを瀬戸から名古屋まで運ぶ手だてがなかった。

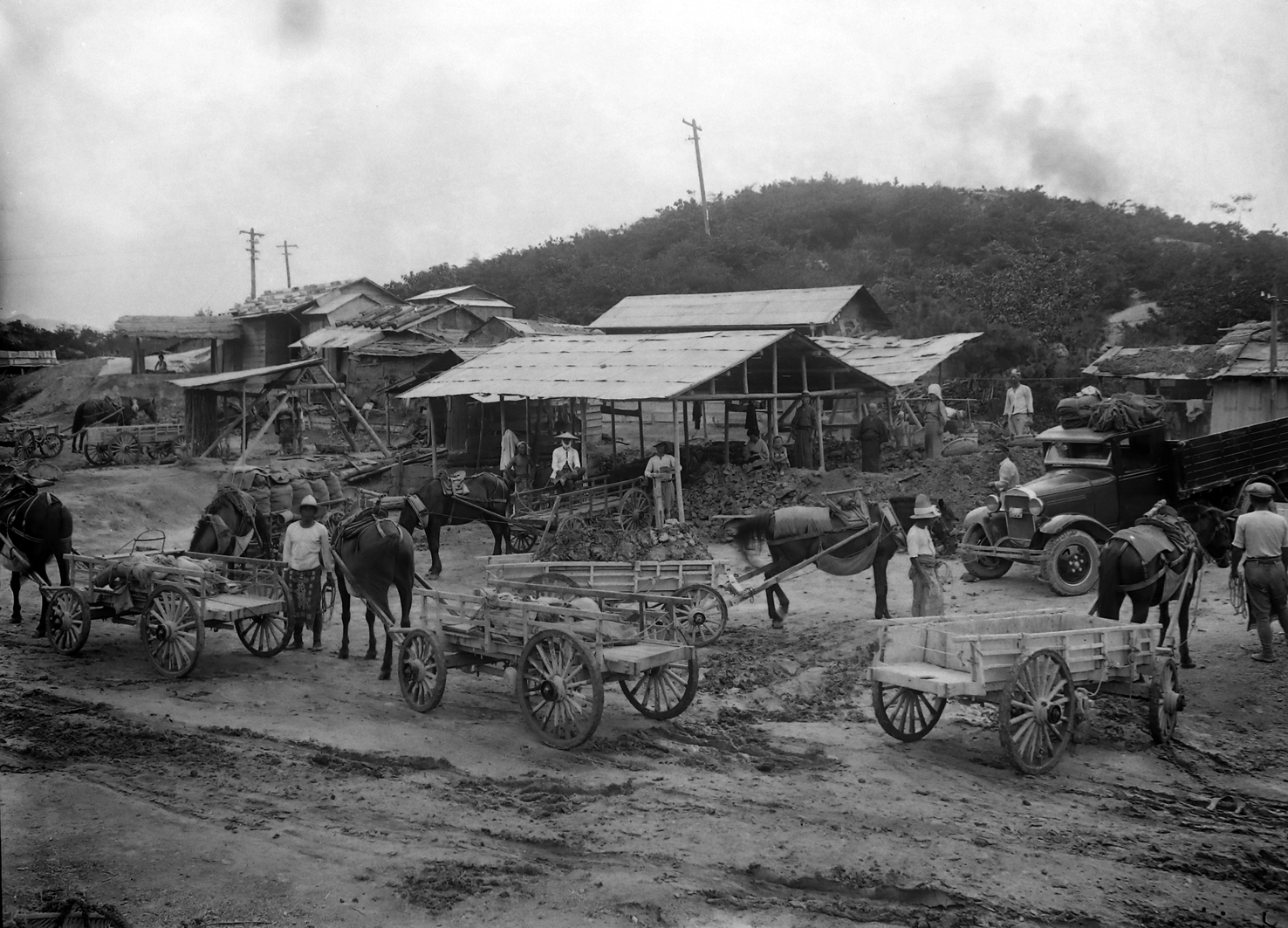

©フォトスタジオ伊里。江戸時代から昭和初期にかけて、荷物の輸送によく使われた大八車

©フォトスタジオ伊里。江戸時代から昭和初期にかけて、荷物の輸送によく使われた大八車

「当時は名古屋城下から瀬戸をつなぐ、瀬戸街道(現・県道61号線)を通って、馬の背中に乗せたり、人間がかついだりして、大曽根まで持っていったんです。大曽根まで1日で行けなかったら、大曽根へ向かう途中の尾張旭で一泊する。大曽根からはまた荷物を運ぶ人が変わり、港まで運んでいたようですね」

と語るのは、「瀬戸蔵ミュージアム」の武藤忠司さん。

そこで瀬戸の窯業関連の事業家たちは、大量輸送が期待できる運搬方法として鉄道の誘致に乗り出していく。

「国営鉄道」中央線に、瀬戸駅をつくりたい

時代は、国が鉄道の整備を進めていた頃。

明治25(1892)年、「鉄道敷設法」が発布され、政府が建設すべき路線として33路線を定めた。そのうちのひとつが、神奈川〜下諏訪〜名古屋を通る中央線だった。けれど、どんなルートを辿るかは調査によって決められる予定になっていた。瀬戸では「瀬戸町鉄道委員会」が立ち上がり、加藤杢左衛門、加藤紋右衛門、加藤光太郎、川本桝吉などの有力な窯屋たちが先頭に立ち、すぐさま誘致活動をはじめた。

残念ながら、願いは叶わず、春日井を経由する庄内川ルートになってしまうものの、悲しむひまもなく、今度は私設鉄道をつくる動きが盛り上がっていく。

瀬戸で私設鉄道をつくろうと盛り上がっていたとき、大曽根の有志たちも駅をつくろうと動いていた。明治33(1900)年に国鉄の中央線が開通するも、実は当初は大曽根に駅はなく、その設置を画策していた。大曽根は、昔から瀬戸街道に加え、岐阜県の恵那市〜陶磁器の一大産地・多治見市、名古屋へと続く、庶民の暮らしを支えた「下街道」が交わる場だった。駅ができれば、瀬戸だけではなく、美濃焼も含めて、やきものの一大産地である、このエリアの陶磁器を一気に全国へ送り出すことができる。そこで、大曽根側では国へ駅の設置の申し入れをしていた。

「地元負担で敷地や建物をつくる。その上で、瀬戸からの貨物が運搬できるような路線を敷くことが条件だったみたいですね」(武藤さん)

そこで大曽根側は瀬戸側へと話を持ちかけ、明治35(1902)年に「瀬戸自動鉄道株式会社」が設立される。その結果、取締役会長には瀬戸の窯屋である加藤杢左衛門が就任。株主の約5割が瀬戸からの出資だった。

「明治維新になり、瀬戸が世界へやきものを売っていくためには大量に運搬する手段が必要だった。“瀬戸電”ができたのは、そんな瀬戸の窯屋さんの動きを象徴するものとして、位置付けられると思いますよ」(武藤さん)

初の車両はフランスのセルポレー式蒸気動車

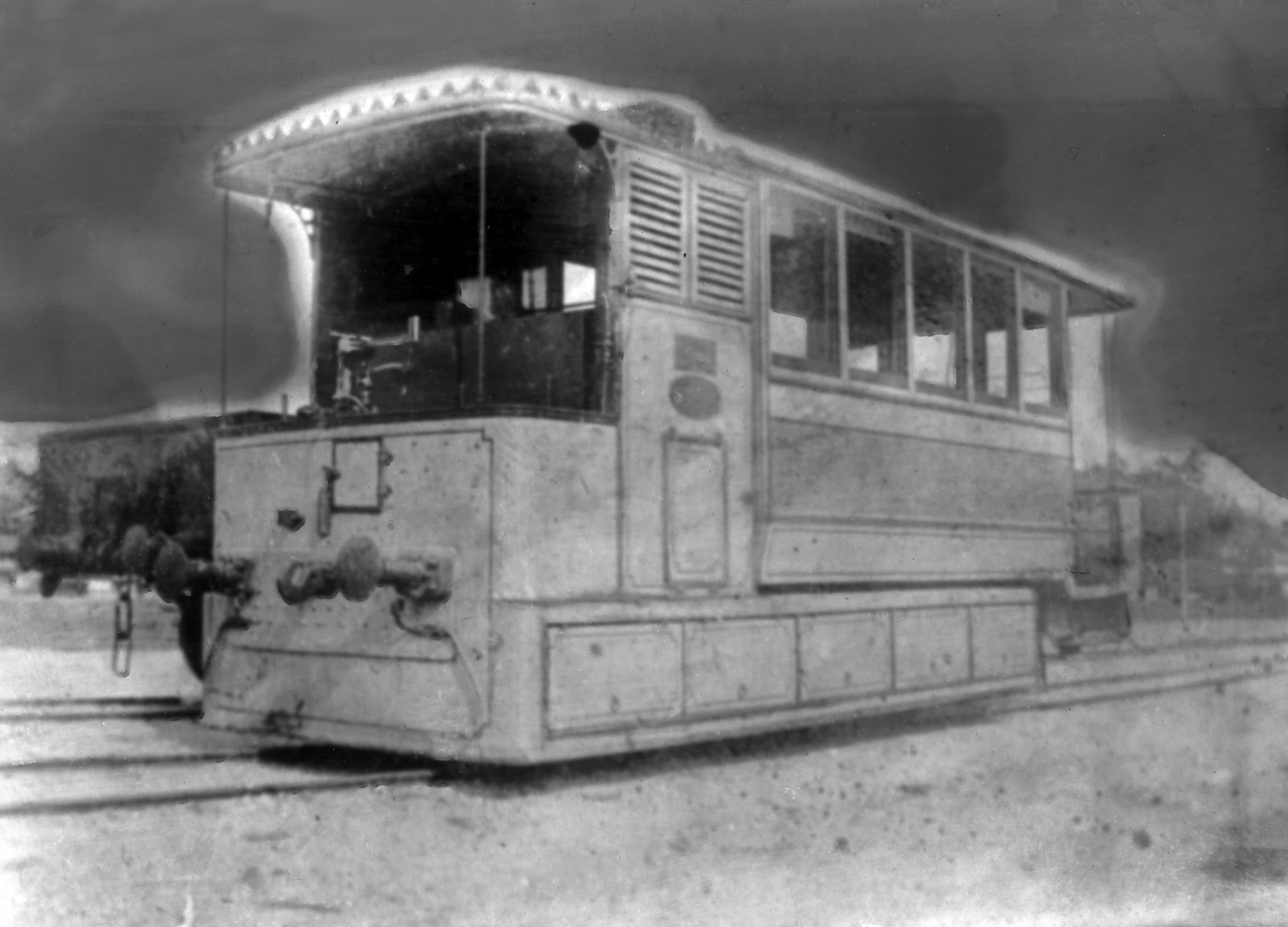

©フォトスタジオ伊里。セルポレー式蒸気動車。1日4往復。平均94人の乗客を輸送していた。

©フォトスタジオ伊里。セルポレー式蒸気動車。1日4往復。平均94人の乗客を輸送していた。

中央線の開通から遅れること5年。

明治38(1905)年、待ちに待った「瀬戸自動鉄道」の運転がはじまった。大曽根駅は、中央線の工事に時間がかかっていたため、先に矢田〜瀬戸間を結んだ。

最初は貨物列車のつもりだったものの、国から「貨物だけでは、もうからんでしょう?」と指摘され、人も乗せることになっていた。車体はフランスからやってきたセルポレー式蒸気動車。調子がいいと、矢田から瀬戸の14.6km間を1時間25分で走った。ところが、とにかく故障が多かった。

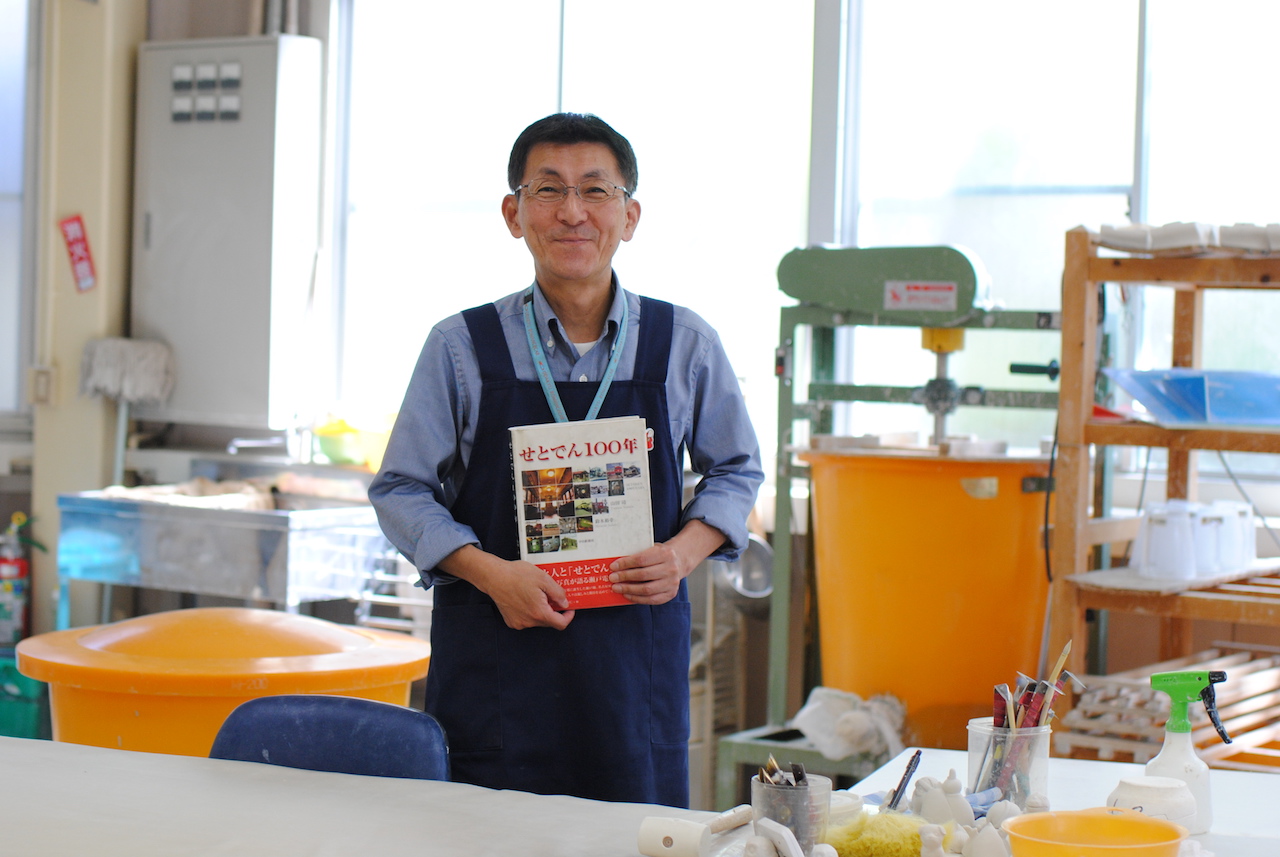

山田司(やまだ・つかさ)さん「ノベルティ・こども創造館」専門員。瀬戸鉄道倶楽部会員。模型鉄。共著で『せとでん100年』(中日新聞社)、『名鉄車輌図鑑』 (NEKO MOOK)など。

山田司(やまだ・つかさ)さん「ノベルティ・こども創造館」専門員。瀬戸鉄道倶楽部会員。模型鉄。共著で『せとでん100年』(中日新聞社)、『名鉄車輌図鑑』 (NEKO MOOK)など。

「ちょっとした坂で止まっちゃうもんだから、乗客みんなで押して、動かしたようですね。しかも、フランス製なので、交換部品も高価で入手困難だった」と語るのは、瀬戸市の「ノベルティ・こども創造館」専門員であり、瀬戸電に関する著書もある山田司さん。

結局、蒸気動車は1年で見限られ、電気動力に転換。社名も「瀬戸電気鉄道株式会社」へと変更し、そのときに“瀬戸電”という愛称が誕生する。

ポーポーと蒸気を出して走っていた気動車が、チンチン電車へと代わった。電化開業のときには、瀬戸では町をあげての祝賀ムードになり、芸妓が踊りながら町を練り歩いたそうだ。同じ年には、工事が遅れていた矢田〜大曽根間も無事に開業した。その頃には、名古屋に瀬戸などから素地を買い入れて、絵付けをほどこして、輸出をおこなう問屋街も形成された。輸出業者もあらわれ、海外に会社を創設したり、瀬戸の陶磁器は海外へと販路を拡げていく。

前代未聞。名古屋城のお堀に電車を走らせたい

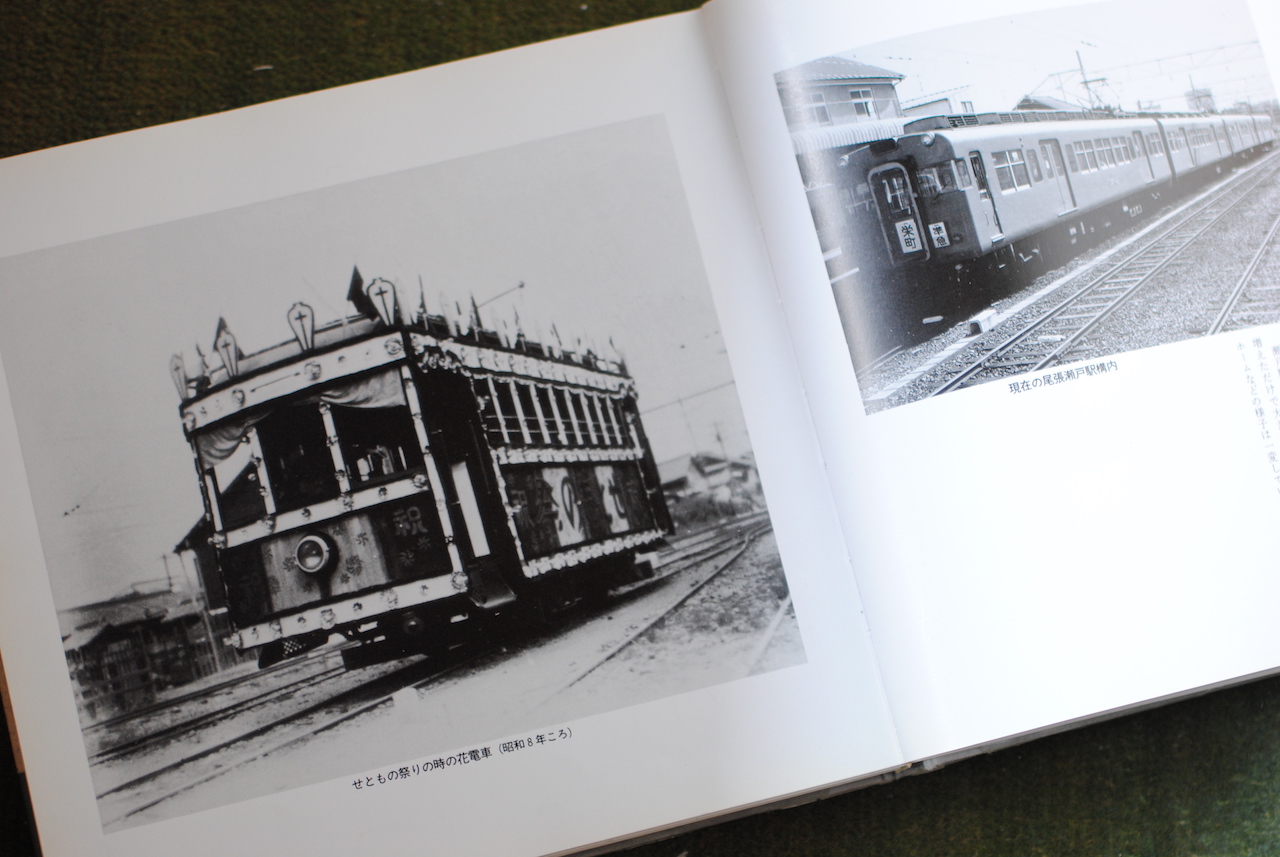

©山田司

©山田司

同じ年、瀬戸電は次の局面へ移る。

名古屋城のお堀に電車を走らせることはできないか?

と、大曽根〜堀川間の軌道敷設許可を申請する。

その背景には、1908 年(明治 41 年)に開港した、名古屋港の存在があった。堀川の運河を使って、名古屋港へ陶磁器を運ぶという重要な意味があった。

が、すんなりOKが出るはずはない。

時代は日露戦争が終わり、大正3(1914)年からはじまる第一次世界大戦へと向かう最中。名古屋城内は多くの軍事施設を抱える重要拠点だった。

©山田司

©山田司

けれど、「瀬戸電気鉄道株式会社」の人々はあきらめなかった。熱心な陳情を繰り返し、その結果、明治42(1909)年になんと許可が下りる。

「さすがに当時でも、そんなに簡単なことではなかったと思いますよ。沿線には、当時から陸軍の駐屯地もあった。だから、軍としても鉄道は必要と認め、推したのかなあ、という説もあるんです。今となってはわからないですけれどね」(山田さん)

その後、堀川〜土居下の区間が外壕線と名付けられ、運行をはじめ、“お堀電車”として愛された。残念ながら、昭和51(1976)年に栄町駅乗り入れ工事開始のため、お堀区間は廃止され、同時に貨物の運搬もストップ(昭和40年代以降、貨物輸送は大曽根〜尾張瀬戸の区間で行われていた)。“せともの”を運ぶ、という大きな役目も終えた。

今も、瀬戸電は瀬戸電

©山田司

©山田司

ときは変わって、現代へ。

昭和14(1939)年に、戦時下の私鉄統合という国の方針に従って、瀬戸電は名鉄と合併し、名鉄瀬戸線になった。けれども、沿線の人々は「名鉄瀬戸線」という名称がどこかなじみにくいのか、80年以上経った今も、ふしぎと“瀬戸電”と呼びつづけている。

「瀬戸電は瀬戸電。やっぱり自分たちのマイレール意識があるんですよ。沿線の景色は変わっていくと思うけれど、使っている人の気持ちは変わっていないのかな。親の代から“瀬戸電”と呼ばれているので、それが自然だったりするんです」(山田さん)

全国には、役目を終えて消えていく孤立線も多い中、瀬戸線は黒字路線として快調に走っている。瀬戸市内にはもう一本愛知環状鉄道もでき、縦横軸も形成し、今ではすっかり通勤、通学利用の都市型路線へと成長した。

現在、小幡駅から大森・金城学院前駅付近まで約1.9kmの高架化が進められ、大曽根駅には2020年開業予定で、商業施設「μPLAT 大曽根」もできるそうだ。

「高架化すると、電車が別の世界へ上がっちゃうわけだから、ちょっと寂しいよね」と山田さん。こんなエピソードを教えてくれた。

「昔、瀬戸電は利用者と駅員さんや乗務員さんとのコミュニティの場でもあったんです。カメラを持っていると、電車、好きなのか? どこで写真撮ってきた? とか聞かれてね。そうすると、鉄道のことをいろいろ教えてくれたり、お世話になったものです。昔は、乗務員室の仕切りがほぼなく、オープンな車両だったしね」

©濱津和貴

©濱津和貴

瀬戸電は、変わりつつある。

それでも、栄町駅から尾張瀬戸駅に近づくにつれ、くねくねとした線路が続き、生活のすぐそばを電車が走る、原点の姿が見えてくる。

瀬戸では数は減っても相変わらず、今も人々がやきものを焼き、暮らしている。かつての歴史を思い浮かべながら、“瀬戸電”に乗ってみてはいかがでしょうか?

<参考>

『せとでん100年』(中日新聞社)、『名鉄車輌図鑑』 (NEKO MOOK)、『瀬戸史』(愛知県瀬戸市)、『写真集 瀬戸市いまむかし』