TEXT : 谷 亜由子

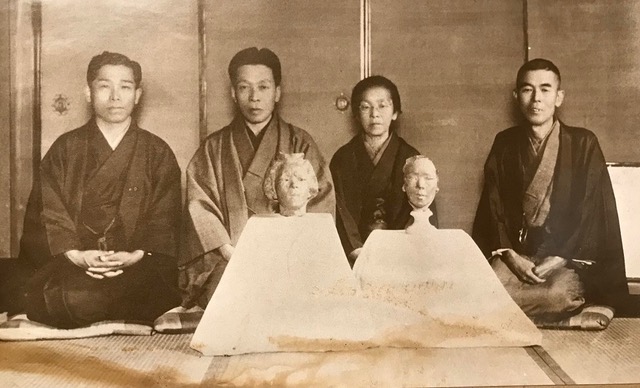

タイトル写真:ロダンのモデルとなった「花子」(ぎふ「ロダン&花子」の会蔵)

『考える人』、『カレーの市民』などの彫刻作品で知られる芸術家オーギュスト・ロダン。世界的な巨匠が残した膨大な作品群の中に、一人の日本人女性をモデルにした異色の作品がある。そのモデルとは、19世紀後半、パリ万博をきっかけに巻き起こったジャポニズムブームの中で世界を舞台に活躍した女優「花子」である。

浮世絵のコレクターでもあり、日本人の知人も多かったと伝えられるロダン。しかし創作のモデルとなった日本人は花子ただ一人。背丈が140cmにも満たない小柄な花子を、ロダンは「プティット・アナコ(小さな花子)」と愛称で呼び、出会いから生涯を閉じるまでの十数年間、寝食を共にするなど、まるで家族のように愛し、親しく接したという。

花子の生い立ち

花子(本名:太田ひさ)は、1868(慶応4)年、愛知県中島郡祖父江村(現・一宮市)の地主の家に生まれた。農業のほかに織物業を営んでいた太田家は当時、名古屋に出店(支店)を持つほど裕福であったと伝えられている。

二歳になる頃、すぐ下の妹が生まれ、花子は新たに雇われた乳母の手に預けられた。ところがその乳母と父との間に浮き名が立ち、乳母と花子だけが名古屋の出店へ別居させられてしまう。

親元を離れ名古屋で暮らし始めた幼い花子は、やがて隣家の子供のいない夫婦の元へ養子として迎えられ、久屋尋常小学校(現・東桜小学校の前身、当時中区・丸の内にあった)に通い大事に育てられたが、相撲道楽だった養父が多額の借金をこしらえ出奔。残された養母と二人、やむなく路地裏の小さな長屋に移り住むことになった。

そんなある日、近所に住む旅芝居の女座長から、子役として花子を貸してくれと頼まれた養母は、金を目当てに二つ返事で承諾。一座に加わることになった花子は信濃路から飛騨、美濃路などを巡業し、名古屋に帰ることができたのは一年後のこと。その後は子供芝居の座員になるが、結局、養母によって名古屋・新地(大須観音の東にあった遊郭)の「桝屋」という芸者置屋に売られてしまう。

桝屋で芸事を仕込まれ、16歳になる頃にはすっかり一人前の芸者になっていた花子。このとき身につけた芸は図らずも、後にヨーロッパでの「女優・花子」としての活躍につながっていくことになるのである。

扇を手に踊る花子(岐阜県図書館蔵)

新地(大須)での芸者時代から二度の結婚、そしてヨーロッパへ。

芸者となった花子に身請け話が持ち上がった。相手は20歳も年上で先妻との間に3人の子がある土木請負業の男。仕事柄、日本各地を転々とし、やっと京都に落ち着くが、継子のことが原因で諍いが絶えず、ついに花子は名古屋の実家に帰ってしまう。

そこへ、京都から夫の使いとして質屋の若旦那が迎えにやってきた。花子は若くて見た目の良いこの若旦那に一目惚れ。思い詰めた末、決死の覚悟で夫に心の内を打ち明ける。花子の勢いに気押されて、夫は涙しながらも二人のことを許してくれたのだった。ただし条件が一つ。自分の目に触れない遠い場所で暮らすこと。花子と若旦那は手に手をとって横浜へと落ち延び、晴れて夫婦に。しかし幸せな暮らしは長くは続かなかった。新しい夫はまともに仕事に就かずなまけてばかり。あっという間に有り金は底をつき、挙句、実家からお金をもらってくると言って京都に帰ったきり、二度と戻ることはなかったのである。

失意に暮れる花子のもとに、デンマークで開かれる博覧会に日本が催し物を出すので、そこで楽器や踊りのできる人を募集しているという話が舞い込んだ。もはや失うものは何もなく、恥を晒して日本に留まるよりましと、花子はこれに応募。まもなく他の日本人らとともに横浜港からヨーロッパへと旅立った。

ロンドンで劇団を旗揚げ

コペンハーゲンでの興行はわずか3ヶ月と短かかったけれども、まずまずの成功を収めて終了した。ほとんどの日本人が帰国するなか、花子は「小さくとも一つの踊りの団體(だんたい)をこしらへて欧羅巴の劇場を打つて廻ろう」※大正6年『新日本』新年号に掲載された花子の自伝より引用 と考え、アントワープに留まる道を選んだ。

ドイツ人興行主に雇われて日本人中心の芝居一座に参加するなどの活躍を続けながら、やがて花子を含めた日本人の座員たちはロンドンに渡り、劇団「新山座」を立ち上げる。旗揚げ後も客入りは上々だった。しかし劇団の維持は思った以上に経費が嵩む。移動の費用にも窮するようになった花子たちに、英国の上流人らが援助の手を差し伸べてくれ、「新山座」はついに、かの有名なサヴォイ劇場の舞台に立つことになるのである。

サヴォイ劇場では、メインの前座として「新山座」による演目が披露された。見せ場は花子が登場するハラキリのシーン。さらに場面は変わり、夜の吉原。芸者に扮し、高下駄に傘を差して花子が再び登場すると、日本情緒あふれる優雅な雰囲気に劇場は毎回、割れんばかりの拍手喝采に包まれたという。

1907年、フランスの雑誌「Femina」に掲載された花子のハラキリ場面(岐阜県図書館蔵)

人生最大の転機となるフラーとの出会い

花子にとって大きな転機となったのが、このサヴォイ劇場での公演の最中、アメリカ人興行主ロイ・フラーとの出会いである。1900年のパリ万博で川上貞奴一座の興行を仕切り、成功に導いたことでも知られるフラー。ひさに〝花子〟と芸名を名乗らせ、脚本に切腹シーンを加えたのも彼女による演出であった。

フラーは、小さな体ながら真に迫った花子の演技を「顔は化石したやうに不動であったが、眼では激しい正氣を表はした。仕舞に、眼を見開いて彼女に追ひついた死を眺めた。身震ひさせるほどであった」と高く評価している。

※『聲』第4号 ドナルド・キーン「鴎外の花子をめぐって」より引用

ロダンのモデルに

フラーとの出会いの翌年(1906年)、マルセイユで行われたフランス植民地博覧会の会場内でのこと。花子たち一座の芝居を観劇したロダンは、死の場面を演じる花子に感動し、面会を求めて作品のモデルになって欲しいと申し込んだのである。その時の様子を花子はこのように語っている。

「フウラアさんの代理者たる興行人が(中略)忙し氣に這入つて来て、『花子さん。ロダン先生が御前さんに逢ひたいつて。今御前さんが咽喉を突いて落入る所作を見て非常に感心なされ、ならば其れを模型(モデル)にして作物をしたい心地になつたが、今はご自身にしても旅の身で時を持たない。其れで若し巴里へ來たら寄つて呉れと仰有つた。兎に角今楽屋で被入るから御目にかかるが可い。』と云ふんです。私は御恥かしい事に先生の御名を聞いたのは其時が初めてです。軈て(やがて)一人の従者を連れた鬚をもぢゃもぢゃ生やした汚らしい御服装(おみなり)の先生は御出になりました。」

※大正6年『新日本』新年号に掲載された花子の自伝より引用

翌年、花子はパリ郊外の街、ムードンにあるロダンのアトリエを訪れる。これを機にロダンは花子が演じたハラキリの場面での断末魔の表情を作品にしようと試みるが、そこからの日々には想像を絶する生みの苦しみが待っていた。

「毎日彫刻のモデルになつて居りましたが、どうしても眼が出来ないと云つてロダンさんも怒る。私も怒る。鏡を見て稽古した顔であるから、自分では之でよいと思つてもロダンさんの気に入らない。(中略)そんな事が幾日も幾日も続いた。(中略)私は仕舞にイヤになつて仕舞ふ」

「私の手を撫でたりして私の機嫌を取って呉れ、ボーイに云ふて遣つてコーヒーを飲ましたり、煙草を呉れたりして、機嫌を取りどり十分か二十分宛遣るのです」

※『岐阜日日新聞』貴重な美術品としてのロダンのモデルとなったお花さんの話 より引用

こうして3年の歳月をかけ、花子をモデルにしたロダンの傑作『死の顔』が完成。

最終的に花子をモデルにした彫刻作品は58点、デッサンは30点以上が確認されているが、これはロダンによる他のモデルの作品数と比べても圧倒的に多い。

ロダン作「死の顔」石膏レプリカ・オリジナルはテラコッタ(ぎふ「ロダン&花子」の会蔵)

ロダンはモデルとしての花子についてこう述べている。

「此女にはまるで脂肪が無い。彼女の筋肉は、フォックステリヤと呼ぶ小さい犬の筋肉のやうに、はっきりと見えて出てゐます。(中略)彼女はヨーロッパ人の解剖組織とは全然違ふものを持ってゐるのです。それでゐて其の奇妙な力の中に立派な美があります」

※ポール・グゼル筆録 高村光太郎『続ロダンの言葉』より引用

異国の地で戦争に翻弄される花子の運命

花子はその後もヨーロッパ各地での巡業の合間にロダンのアトリエを訪れ、1912年ごろまでモデルを務めたが、1914年に第一次世界大戦が勃発。戦火を避け、花子とロダン、そして内縁の妻ローズは同じ船でロンドンに避難した。花子は市内の日本料理店に身を寄せ、ロダン夫妻は田舎町へ。翌年、ムードンの自宅に戻ったロダンのもとに日本への一帰国を決めた花子から手紙が届く。

「この度、こちらの劇場の契約満了期間を待たないで帰国致す決心を致しました。つきましては、日本へ帰国致す前に先生と奥様にお別れを致しとうございます」。この手紙に花子は「先生とお約束した彫刻を記念に欲しい」と書き添えていた。

一時帰国を経て1917年に再びイギリスへ戻った花子であったが、戦況が激しさを増す中、舞台に立つことを諦めてロンドンに日本料理店「湖月」を開業。しかしこの年の11月、ロダンは風邪をこじらせ77歳で亡くなるのである。

ロダンとの思い出とともに帰国

ロダンの死後、すべての作品はフランス政府の管理下に置かれた。花子はフランス政府に積極的に働きかけ、「空想する女」と「死の顔」の譲渡が実現する。そして1921(大正10)年、帰国の途に。この時、花子53歳。帰国後は妹・たかをの経営する岐阜市長良川畔の芸妓置屋「新駒屋」に身を寄せた。

彫刻を前にした晩年の花子(岐阜県図書館蔵)

花子が帰国後に持ち帰った花子をモデルにしたロダン作品「空想に耽る女」(レプリカ)

(ぎふ「ロダン&花子」の会蔵)

ロダンに、そして世界に愛された「花子」

岐阜の「新駒屋」には、ロダンの彫刻を持ち帰った花子の噂を聞きつけ、数多くの文人、美術家、新聞記者らが訪れたという。しかし花子がヨーロッパでの自身の活躍について多くを語ることはなく、晩年は養子に迎えた息子の成長を楽しみにしながらひっそりと余生を過ごした。

そして昭和20年4月、虫に刺された耳の傷がもとで亡くなる。奇しくもロダンと同じ77歳であった。

花子亡き後に掲載された新聞記事(ぎふ「ロダン&花子」の会蔵)

明治から大正にかけ、ヨーロッパ諸国から遥かアメリカ大陸にいたるまで、およそ20年間で18カ国を巡業し、世界にその名を轟かせた花子。当時「花子」の名前はベルリンでは巻きタバコ、オーストリアではワインの商標になるほど人気を博した。しかし、世界中に大きな旋風を巻き起こしながら、日本に帰った花子が舞台を踏む事は一度としてなかった。

波乱に満ちた数奇な人生を、小さな体に秘めた強い意志と信念で生き抜いた花子にとって、ロダンと過ごした日々はかけがえのない宝物のような時間であったに違いない。

夢のような月日を振り返り、後に自伝に「私は此の世に生きて来た甲斐のあるやうに思はるる出来事の一つのロダン先生に御目に懸かつたのです」※大正6年『新日本』新年号に掲載された花子の自伝より引用としたためた花子は、その生涯を記した碑が建つ岐阜市鶯谷の浄土寺で、いまも静かに眠っている。

岐阜市鶯谷の浄土寺に残る「花子 永眠の地」の碑

【参考文献】

・『ロダンと花子』澤田助太郎著 中日出版社

・一宮市尾西歴史民俗資料館 特別展「花子とロダン」図録No.79