TEXT : 榊原 あかね

支線を含む全長は8.2km、最大幅91m、水深約3m。ささしまライブから名古屋港にかけて、名古屋市西部の中川区・港区を縦断する広大な運河。この中川運河にどのような思いを抱くだろうか。川岸の風景を美しいと感じたり、新しい施設に好奇心を刺激されたり。あるいは、懐かしい昔の記憶を思い起こす場所なのかもしれない。ゆったりと水をたたえた川面を見つめながら、これからの中川運河に思いをはせる。

そんな中川運河を題材に制作活動しているクレメンス・メッツラーさんに話を聞くため、「中川運河ギャラリー」を訪れた。

「中川運河ギャラリー」。壁にある鷲のマークは、ガソリンスタンドだった頃の契約先であるゼネラル物産のロゴを施しており、当時の名残を感じさせる。

中川運河の独特な景色に魅せられて

中川運河と堀川とをつなぐ水路沿いにある「中川運河ギャラリー」は、中川運河の知名度の向上と発展のため、地域の交流をはかるスペースとしてイベントや展示会を行っている。もとは向かいにあったガソリンスタンド「株式会社森石油店」の事務所として使っていた建物。ガソリンスタンドのオーナーである森茂樹さんが、使っていなかった2階を平成25(2013)年からアーティストへ貸し出していた。令和3(2021)年にガソリンスタンドを閉鎖し、事務所の1階を改装して令和4(2022)年7月にギャラリーとしてオープンした。

クレメンス・メッツラーさん。背後はガラスペンで名古屋の地図、建物を精密に描いた作品。

ここで立ち上げ当初から運営に関わっているのがドイツ出身のイラストレーター、クレメンス・メッツラーさんだ。中川運河を訪れた際に川岸に並ぶ工場群を目にし、他の地域にはない独特な景色にほれ込んだという。森さんの事務所で作品を展示していた縁などからアート活動を手伝い、中川運河の発展に尽力している。

「らしさ」を知り、可視化する

中川運河ギャラリーの2階にメッツラーさんが制作した絵がある。運河沿いの建物を撮った写真をもとに、中川運河にあったであろう「中川運河らしい」理想的な姿に再現したものだ。

2014年に完成、展示した松重閘門西の風景。人々が昔どのような生活をしていたかを想像していらないものを削り、足りないものを追加している。

「なるべく忠実に、うそはつきたくない」と話すメッツラーさん。この絵を制作するためには、中川運河について深く知る必要があるだろう。中川運河再生への取り組みのなかで、地理学者の竹中克行さん、メッツラーさんを含む多様な分野の専門家からなる研究チームで中川運河をフィールド調査し、「中川運河らしさ」を可視化する試みをした。昔の写真や地図を見る、建物の所有者に話を聞くなどあらゆる方法で調べ、多くの議論を交わす。こうして調べた風土、景観、構造物などをメッツラーさんがイラストに描き起こしている。抽象的なまちの「らしさ」を言語化するのは難しいが、絵であれば感覚で分かるのではないだろうか。

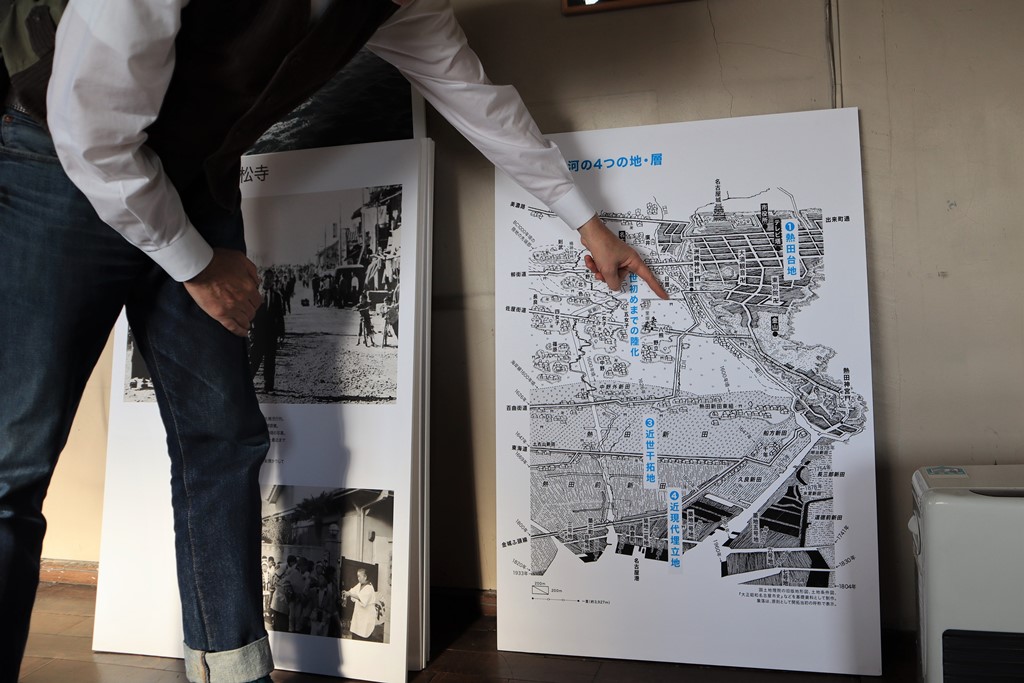

年代ごとの地層。中川運河の前身は笈瀬川(おいせがわ)という自然河川だった。指し示している部分がちょうど中川運河ギャラリーがあるあたり。

「中川運河はいい所というが、何がいいのか。それを知らないと廃れてしまう。中川運河は堀川とも他の都市とも違う特別な場所。きれいではない部分もあるが、それを削ると歴史が見えなくなり水しか残らない。産業革命で建築が変わり、グローバル化により街並みが均一化されて地域ごとのオリジナリティがなくなってきています」。

運河一帯が商業的に発展する一方で、「中川運河らしい」景観が失われていくことを危惧する。では、中川運河は名古屋でどのように発展してきたのか。これまでの歴史をさかのぼってみよう。

名古屋の発展を支えた中川運河

大正13(1924)年、「名古屋都市計画」の都市計画運河網として決定され、事業認可される。大正15(1926)年に着工し、昭和5(1930)年に本線と北支線が完成。遅れて昭和7(1932)年に東支線が完成し、全線開通する。当時の新聞では「東洋一の大運河」と称された。中川運河開削の目的は、旧国鉄笹島貨物駅から名古屋港までの鉄道輸送と舟運を結ぶこと。また、堀川では担いきれなくなっていた輸送機能の強化、および沿岸の鉄工所や製造所などの工場誘致ももくろんだ。

中川口通船門。閘室内に水を放出することで水位を上昇させ船を通行させる。潮の満ち引きに関わらず航行できるため、堀川に比べ大幅に効率が上がった。

運河開通後、名古屋市の人口は昭和9(1937)年に100万人を突破した。取扱貨物量は増加し、昭和12(1937)年に出入船舶数が堀川を上回る。ピーク時の昭和39(1964)年に取扱貨物は401万トンを迎え、一日平均200隻が行き交うにぎわいを見せた。

昭和40(1965)年以降、輸送形態がトラックに変わったことに加え、名古屋港の整備によって運輸量が減少。昭和7(1932)年に開通した松重閘門は昭和43(1968)年に閉鎖された。令和5年現在の通航数は一日に数隻程度となっている。中川運河は、名古屋の産業に寄与した重要な運河である。

堀川と接する松重閘門。昭和61(1986)年に名古屋市指定有形文化財に指定された。夜にライトアップしている。

古いものを守りながら、新しいものを。

産業都市名古屋の過去やこの周辺に住む家族のルーツを象徴するような特別な場所。そんな中川運河を守りたいとの思いを、メッツラーさんは「ふるさと」をキーワードに語る。

「『ふるさと』は家族や学校のように、そこに思い出があり、知っているから戻ってくると安心し自然とホッとできます。まちの特徴がなくなると住んでいる人たちはふるさとの意識が持てなくなり、とても寂しい。歴史でできたものは人々の営みの結果。例えば使われた素材一つをとっても理由があります。そういう情報が入っているから面白い。昔の雰囲気を守り育てながら、バランスをとって新しいものを作っていくこともできると思います」。

「アート作品に興味を持って見に来ることで中川運河の魅力を知ってもらい、守り生かしていきたい」と、現在も中川運河ギャラリーへ週に一度は訪れて、多様な方との交流をはかっている。

元気よく茂った野性的な緑と、無機質でシンプルな倉庫とのメリハリのある組み合わせ。自然にできたサビも味がある。

将来に向けた水辺空間の再生へ

行政でも再生への取り組みを進めている。平成24(2012)年、「歴史をつなぎ、未来を創る運河~名古屋を支えた水辺に新たな息吹を~」をコンセプトに「中川運河再生計画」が策定された。中川運河の水域および沿岸を「にぎわいゾーン」、「モノづくり産業ゾーン」、「レクリエーションゾーン」3つのエリアに分け、新しいつながりの創出や水辺空間の発展を目指している。

平成25年度から令和4年度までの10年間、中川運河再生文化芸術活動助成事業(愛称:中川運河助成 ARToC10)によって中川運河の魅力向上を目指し、「にぎわいゾーン」を舞台とする市民交流・創造活動につながるアートプロジェクトを開催。数々のアーティストが参加し、川面をもちいたアート表現などが好評だった。サテライト会場となった「中川運河ギャラリー」でも展示が行われた。今後は将来のリニア開業に向けて、都心部からの人を呼び込むよう堀止地区の開発を進めていく方針だ。

平成29(2017)年から水上交通「クルーズ名古屋」の運行を開始。中川運河ラインはささしまライブからガーデンふ頭を経由し金城ふ頭までを結んでいる。

令和4年(2022)年より中川運河の開発にかかわっている名古屋市役所名港開発振興課の尾造克さんは再生に向けてこう話す。

「中川運河が水運物流の軸として盛んだった当時は、水辺でにぎわうという環境が十分整っておらず、水辺に近寄りがたいイメージもあったのではないかと思います。中川運河助成 ARToC10をはじめとして、市民の方などの活動により、運河へのイメージも変わり始めているものと思っています。また、水質改善の取り組みも進めており、今後、多くの方が水辺に近寄りやすく交流できるエリアにしたいと考えています。中川運河は、強い思いを持っている方が多い。この思いをつなげていきながら取り組みを進めているところ。運河沿いを歩いて楽しめる、名古屋の憩いの空間になると良いと思います」。

水処理センターの敷地を整備した「広見憩いの杜」。左がささしまライブ、右が堀川へと続いている。

中川運河は穏やかな流れをたたえ、移ろう時代の変化をその水面に映してきた。かつて産業を支えてきた場所は、文化を継承し育む場所へと、その役割を担っていけるのか。名古屋の人々が歩んできた歴史を携えて、これからも変化を遂げていくだろう。

「クルーズ名古屋」中川運河ラインで通る中川口通船門。ここから船は名古屋港へ向かう。

<参考>

名古屋市・名古屋港管理組合『中川運河再生計画』

竹中克行『空間コードから共創する中川運河』

都市コミュニケーション研究所『絵で見て考える中川運河のらしさ』