TEXT : 石黒 好美

名古屋市東区の静かな住宅街。マンションが立ち並ぶ町の中に、木造の小さなお店が一軒。

「看板に”えのぐの店“とあるので、近所の子どもたちは図工に使う水彩絵具だと思って、どこにあるの?って聞かれることもあるんですよ」と笑うのは、ここ三田村商店の代表の柴山和範さんです。

三田村商店は大正14年に創業。陶磁器に柄や模様をつける粉状の絵具をはじめ、窯業に関する様々な商品を取り扱う商社です。店内の棚には色とりどりの絵具がぎっしりと並べられています。

輸出で栄えた陶磁器のまち

「今はこの辺りはマンションや駐車場になっていますが、私が子どもの頃は貿易会社の建物が多く、店の向かいも陶器を運ぶための大きな倉庫でした」

和範さんの母であり、三田村商店の創業者、三田村三太夫さんの孫でもある柴山文子さん。お店の二階が三田村家の住まいでもあり、小さい頃から毎日家族や親せきが働く姿を間近で見ていたそうです。

「小学校の友だちも家が商社だったりと、陶器関係の仕事をしているところが多かったです。国道19号は陶器を載せたトラックがひっきりなしに行き来していました。金物屋さんや呉服の仕立て屋さん、木工屋さんなんかが集まって、街道筋は商店街みたいでした。」

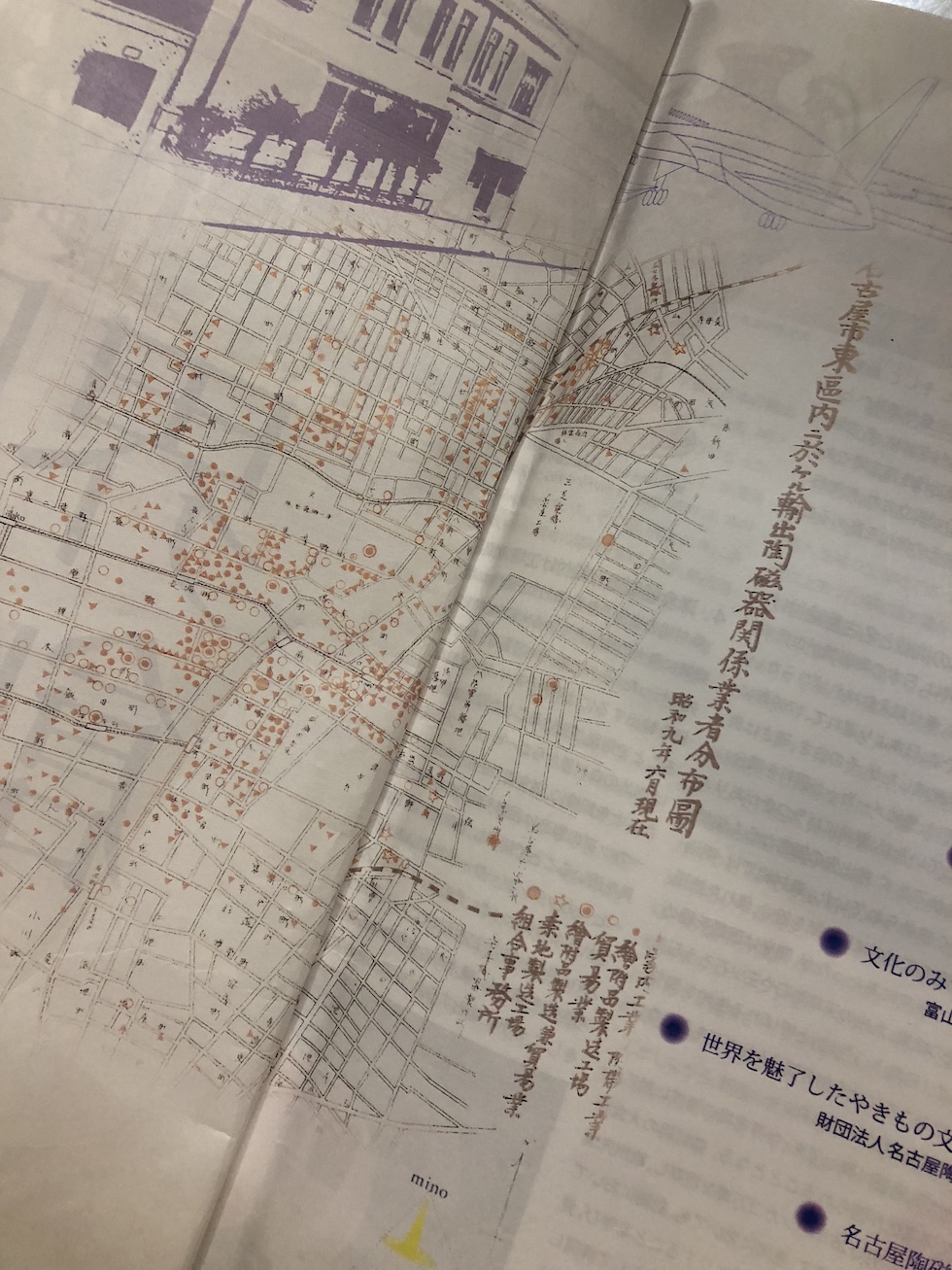

昭和初期の東区の地図。赤印で示されているのが陶磁器産業に関わる事業者

昭和初期の東区の地図。赤印で示されているのが陶磁器産業に関わる事業者

大正時代から戦後まで、名古屋港から海外へ輸出される製品のトップは陶磁器でした。多治見や土岐、瀬戸といったやきものの産地。そして、陶器の絵付けや出荷を担った名古屋市東区は日本の近代化を支えた産業の集積地だったのです。文子さんによれば、三田村商店もたくさんの会社に毎日何十キロという絵具を届けていたと話します。

「分銅を使う台秤でひとつずつ重さを測って。母が手作りした専用の大きな紙袋にトントン、と入れて。紙のレッテル(ラベル)を糊で貼って、乾いたら「鶯茶」とか「みどり」とか、色の名前のハンコを押すんです。今は秤もデジタルだし、発注もメールですものね。昔もとっても忙しかったはずなんだけど、仕事のしかたは何だか今よりもゆったりしていたように思います」

三田村商店の二階の床の間の大皿。代表的な上絵付け師として活躍した市ノ木慶治氏の手によるもの。

こちらも市ノ木慶治氏の作品。9枚の陶板を組み合わせて描かれた五重の塔。

変わりゆく時代の中

和範さんの父の哲朗さんが三田村商店の代表になったのは平成5年のこと。陶磁器産業にとっては厳しい時代の最中でもありました。

哲朗さんが仕事を始めた頃は『1日仕事をすれば、外車が買える』とまで言われた陶磁器業界ですが、昭和の終わりには『プラザ合意』後の円高に伴い、急激に輸出量も生産量も低下。東区にたくさんあった貿易会社も絵付け工場も姿を消していきました。

そんな中、哲朗さんは親族だけが働いていた三田村商店に初めて新入社員を採用しました。その一人が山本康士さんです。

「私が20歳で入社した時、先輩方は40代、50代。お客様である絵付け職人さんもベテランばかりで、最初はちょっと怖いと感じたこともありました。(笑)」

山本さんの仕事は絵の具の配達。発注を受けた絵の具をビニールに詰め、毎日東濃や春日井方面へ。最盛期よりは減ったとはいえ、集金なども含め1日に20社を回ることもあったそうです。何千種類もある絵の具の特徴を覚え、絵付け職人さんから「こんな色はないか」と聞かれて提案したものが喜ばれた時のうれしさは格別だと言います。

「でも、最近では数多くあった製造メーカーの廃業や事業縮小によってこれまでと同じ色の絵具が作れなくなってしまうという心配もあるんです。」

昔と同じものが作れなくなるのは絵具だけではありません。絵付け用の筆についても同様の不安があるそうです。

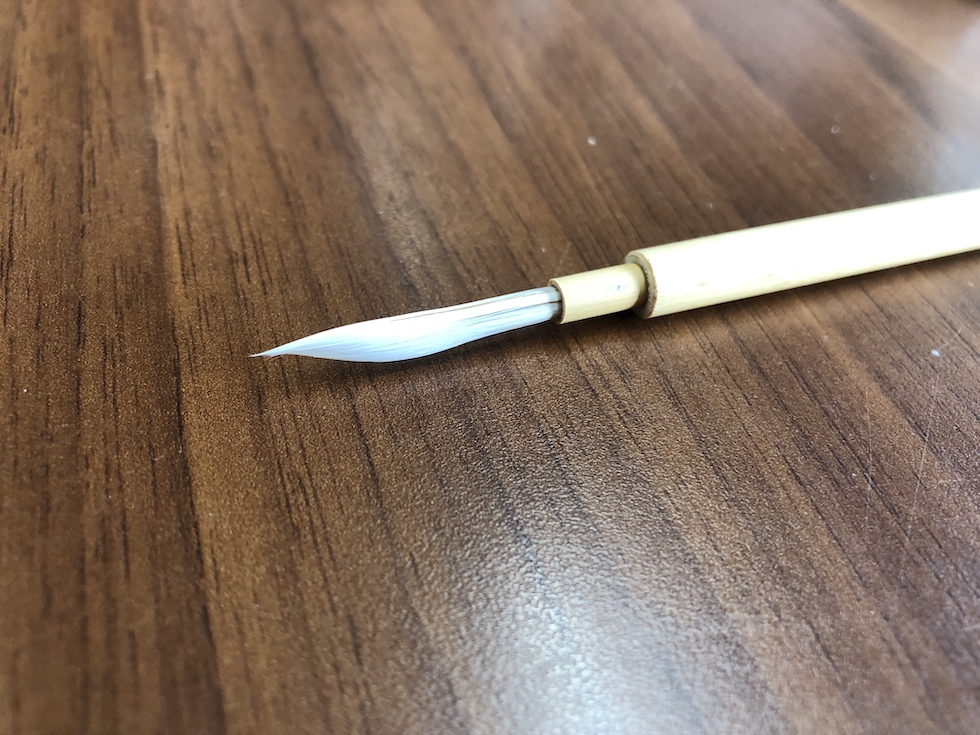

穂先が太くたっぷりと絵の具を含む「ダミ筆」やペンキ塗りの刷毛のような「ラスター刷毛」、繊細な模様を描く細い筆まで、三田村商店では長さや素材もさまざまな筆も扱っています。

何百種類もある筆。

何百種類もある筆。

こちらも創業時から使っているという棚の引き出しに収納されている。

こちらも創業時から使っているという棚の引き出しに収納されている。

特にこの『長刀』と呼ばれる細筆は珍しく、独特の毛先の形状を整えるのは、筆づくりの職人さんの手の感覚だけが頼り。海外の製陶メーカーからも注文があり、この筆でないと、と指名される方も多いが、作り手が少なく高齢の職人さんの技術を受け継ぐことができる人がいない。

特にこの『長刀』と呼ばれる細筆は珍しく、独特の毛先の形状を整えるのは、筆づくりの職人さんの手の感覚だけが頼り。海外の製陶メーカーからも注文があり、この筆でないと、と指名される方も多いが、作り手が少なく高齢の職人さんの技術を受け継ぐことができる人がいない。

ご縁をつないでいく仕事

市場の縮小、担い手の不足。厳しい時代を支えてきた哲朗さんも2年前に亡くなりました。

「傍から見たら、うちもいつやめてもおかしくなかったと思います。」

弟の知慶さんとともに、哲朗さんの後を継いで三田村商店の代表となった和範さんは語ります。それでも、大きな変化の荒波の中でも長く続けてこられたのはなぜなのでしょうか。

文子さんはその理由をこう話してくれました。

「時には責任の重さから身軽になりたいと思ったこともありました。でも、私たちが今あるのは、昔からずっとお取引先様や家族など、たくさんの方とのご縁をいただいてきたからこそ。思えば、祖父母も両親も、そして亡くなった主人も、みんなお世話になった皆さんを大切にする人たちでした。

私たちの仕事はメーカーとお客様の間にあって、それぞれの思いを伝えること。たくさんのご縁をつなぐ接点になっていることを、とてもありがたく感じています。」

食器をはじめ、人々の毎日の暮らしに欠かせない陶器。それを作る人、売る人、使う人。それぞれの思いを大切につなぎ、丁寧な仕事で応えていくこと。三田村商店が創業当時から受け継いできたのは、決して絵具だけではありませんでした。

三田村商店では少しずつ、ガラスやプラスチック用の塗料など新しい製品の取り扱いも始めています。また、昔からの職人さんは減っても、趣味で陶絵付けを楽しむお客様との取引が増えてきました。和範さんはそれでも、新しいものを取り入れることと同じくらい、昔から変わらず守ってきたことを大切にしたいと話します。

今までにはなかったこと、新しいことは人々の心をとらえ、ときに時代を動かします。でも、世の中の大きな変化を支えていたのはいつも三田村商店やその取引先の皆さんのような、小さくても目立たなくても、丁寧な仕事を日々積み重ねる人たちでした。

食器の美しい彩りを楽しむこと、やりがいを感じて仕事ができること。そしてそれをもたらしてくれた人とのつながりに感謝すること。そんな毎日を大切にする営みが、地域の産業と暮らしを豊かにしていくのではないでしょうか。

株式会社三田村商店

名古屋市東区相生町85番地

052-931-5564

https://www.mitamura.co.jp/