TEXT : 神野 裕美

名古屋市緑区有松。旅人を出迎えるのは、北斎や広重の浮世絵にも描かれた町並み。江戸の趣を今に伝える美しい日本建築が立ち並び、往時の賑わいを彷彿させる。

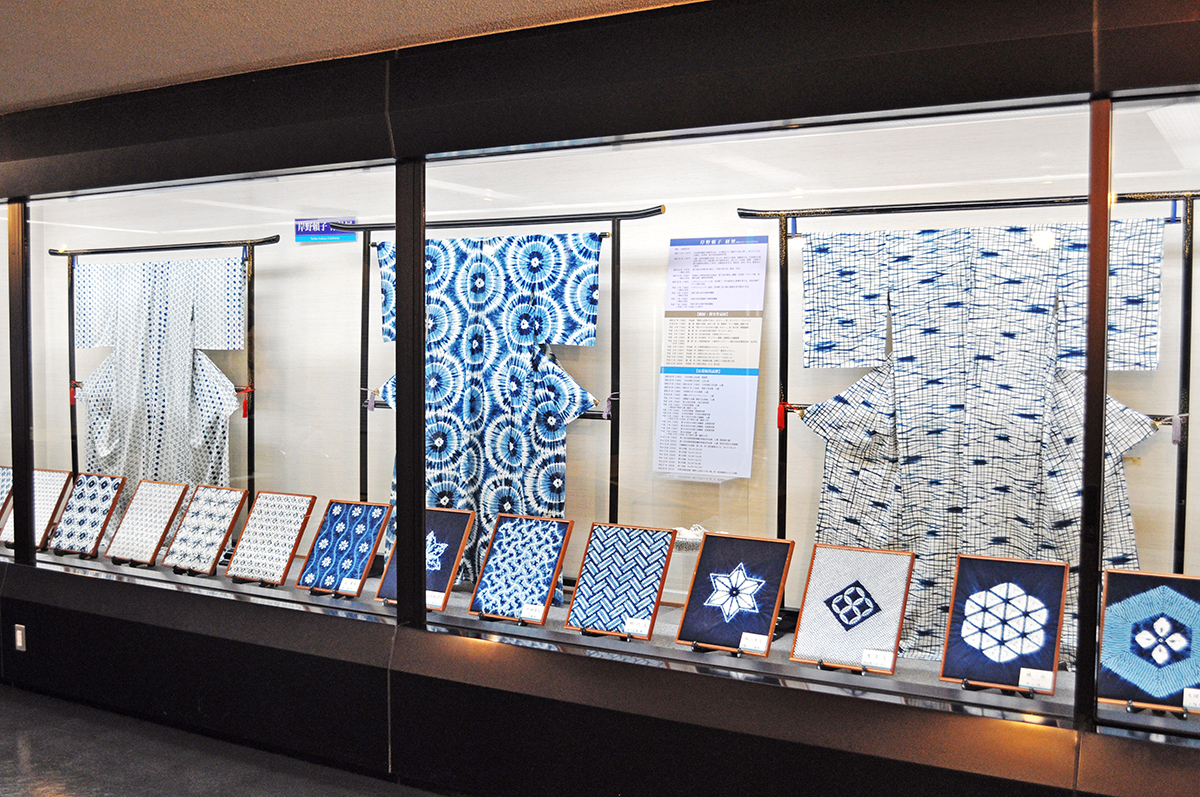

この町の繁栄の源といえば、有松・鳴海絞。江戸の昔から名古屋の土産として愛され、今は外国人観光客をも魅了する。そんな有松・鳴海絞の伝統を守り続けるのが、この地で技を受け継いできた職人の人々だ。

有松・鳴海絞は分業制。型紙を作る「型彫り」、布に下絵を写す「絵刷り」、布を糸で絞る「くくり」、さらに「染め」「糸抜き」など、専門技術を持つ職人から職人へと一枚の布が受け渡されながら、最終的に一つの商品として完成する。その中でも多種多彩な柄を生み出す「くくり」(絞り)は、一人一芸と言われるほど特化した技術を職人が持つ。

昭和4年生まれ。今年89歳の荒川叶江さんは、そんな絞り職人の一人で伝統工芸士。2016年に瑞宝単光章も受章した、この道の第一人者だ。絞りの世界に飛び込んで80年を越える荒川さんに、人生のこと、絞りのこと、いろいろなお話をうかがった。

農家の女性たちの内職として発展した一人一芸

「この道に入ったのは小学2年生の頃。家の隣が絞り屋さんだったので、友だち5人で集まって、最初は遊びみたいな感覚でしたけど」

「家は百姓やっておったんです。本当はこんなことしとったらいけなかったんだけど、みんなと一緒にやるのが楽しくてねぇ」

「昔は農家の子どもは田んぼや畑の手伝いをしなければいかんでしょ。学校へ行きたくてもなかなか行けなくて、はよう雨が降らんかなと、思ったもんです。学校が好きだったけど行けないから、絞りを好きになろうかなという気持ちもありましたねぇ」

8歳のときお母様が他界され、お祖父様・お祖母様と一緒に暮らすことになった荒川さん。小学生でありながら一家の主として農家の仕事を担うことになった。小さな子には辛い野良仕事。そんなとき夢中になれたのが、絞りだった。

「絞り屋さんが、あんたは上手に速うやらぁすで、もう一人前。お金あげるからやってね、と褒められたのがもとで。やっぱり褒められるということはいいね。一反作ってはお金をもらって、学校で使う帳面なんかは自分で稼いだお金で買っていましたよ」

昔は農家の女性たちの内職として行われてきた絞り。雨が降った日や夜なべの仕事として、母や娘たちが精を出した。有松絞りが一人一芸となった所以もそこにあるという。

「もともと内職なので地域によって絞りが決まってたんですよ。その場所で、その家で同じ絞りをやるので、一人一芸になったんです。それに一芸に絞ったほうが、仕事が速くなるでしょ。いろいろやると手が乱れるとも言われています」

緻密さと強さが求められる、根気のいる手仕事

くくりの技法は、糸だけで括るもの、針で縫って絞るもの、巻き上げ台を使うものなどさまざまだ。荒川さんが専門とするのは、縫い絞りの中の杢目絞り。不規則なシワが木目、木の年輪のようになって表われるのが特徴だ。

「絞りは流行がないのが魅力なの。その中でも杢目絞りって、おしゃれでしょう。柄のおかげで、スラッと見える。私はそれがお気に入りなの」

お話をしながらも荒川さんの手は休むことなく、生地につけられた青花(ヨードとデンプンから作られた染料)の印に合わせて運針を続ける。右手が進むと左手が勝手に逃げていく、と語るほど身にしみついた作業。その手の皮は薄く、指紋はない。いつの間にか消えていた、と笑う。

「絞りは、どんな絞りでも、絞った部分が染まらないように固く締めないといけないでしょ。この仕事に定年はないけれど、もし固く締められないようになったら、もう定年ね」

「いい加減に曲がっていくと、角が出ない。だから、きちんと針を抜きますの。それとね、同じような力加減で針を進めるのも大事。目が表と裏で揃わないと.絞りがまっすぐにならずに、そったりんするんです」

「職人からすると、絞りは木綿が一番やりええんです。絹はちょっと針が重たなるのね。針を通すのに硬いんです。生地がええからね」

荒川さんほど手が速い職人はいない、と職人仲間から尊敬される名人でも、1日に作れるのは、長さ50センチ程の手ぬぐいサイズのものが3つ程。気が遠くなるほど根気のいる作業が絞りには求められる。

「まぁ、割には合わんねぇ(笑)。でも、これまで辞めたいなんて1回も思ったことありません。もうちょっと、ここまで、と思ってやっとると時間を忘れてしまってね。でも、明日にさしさわっちゃいかんと思って、仕事は夜11時まで、と決めています」

驚異の89歳。荒川さんには、現在もいろいろな仕事が入って休む暇がないほどという。

「若いときは親がなくて、誰にも悩みを言うことができんから、お墓に行っては泣いていました。“お母ちゃん、私を見てくれる人はないから、頼むに守ってくださいね”と。でもね、私には絞りがあって良かった。皆さんが頼ってくださってね、今は本当に幸せです」

2016年春、叙勲のため皇居を訪れたときの思い出も心の支えとなっている。「天皇陛下が来られてね、“お疲れになりませんように”とお言葉をいただいたんです。うれしかったです、涙が出てきました」

宝物のような手仕事を次代へ継承するために

絞りの技術が有松と鳴海で発展したのは、この土地に理由がある。1608年(慶長13年)、東海道沿いに新しい集落として有松が開かれた際、ここは稲作に適した土地ではなかったため、新しい産業が必要だった。そこで、名古屋城築城のために九州から来ていた人々の絞り染めの衣装をヒントに、絞り開祖と呼ばれる竹田庄九郎によって絞り染めが始められたと言われる。

以来400年以上、ここまで続いてきたのは、やはり有松・鳴海絞の魅力にある。一時期、衰退したが最近は若い作家が新しい感性で作品を生み出し、海外からもその高度な伝統技術に注目が集まっている。今、荒川さんがくくっている商品もドイツに輸出される予定だ。

息を吹き返した有松・鳴海絞だが、後継者不足は否めない。昔に比べれば、染色も加工も大きく変わったが、絞りだけは江戸時代と変わらず人の緻密な手仕事が必要となるからだ。絞りを担う職人の育成のため、荒川さんは後継者の指導にもあたっている。

「地元の人より、外から学びに来る方が多いですねぇ。中には横浜からもいらっしゃる方もいるんですよ」

「絞りの技法もね、昔は100位あったんだけど、今はちょっと少なくなって70位。こんなにいっぱい柄を考えた昔の人はすごいよね。若い人が伝統を継いで、新しいことも考えてくれると嬉しいんだけど」

時代を越えて受け継がれてきた有松・鳴海絞が、今、県外や世界の人々から賞賛を浴びている。絞りの柔らかで繊細な美しさは日本的で、考えてみれば一点一点、微妙な違いを持つオンリーワンの商品だ。

その裏側には「今が幸せ」と微笑む荒川さんら、多くの絞り職人の手仕事がある。いずれ糸を抜かれるのだが、美しく緻密にそろった荒川さんの針目を見て、有松・鳴海絞の価値に目が開かれる思いがした。

有松・鳴海絞会館

http://www.shibori-kaikan.com/

有松・鳴海絞の歴史を紹介。荒川さんら伝統工芸士による絞りの実演も。