TEXT : 伊藤 成美

江戸時代に始まった「名古屋仏壇」の歴史

「名古屋仏壇」とは、その名のとおり名古屋周辺でつくられてきた仏壇だ。その始まりは元禄8(1695)年までさかのぼり、住吉町(現・中区3丁目)や七間町(現・中区丸の内3丁目、錦3丁目)を中心に盛んに製作されてきた。地域を代表する工芸品として、1976年には経済産業省の伝統的工芸品に指定。現在、仏壇・仏具専門業者が集まる中区門前町や橘町周辺は、「日本一の密集地」ともいわれている。

そんな名古屋仏壇について知るため、中澤幸広さんのもとを訪ねた。中澤さんは1960年創業の「稲葉佛壇店」に籍を置く職人で、造形物に金箔を施したり仏壇の金具を取りつけたりする「加飾」と、仏壇を組み立てる「仕組み」を担当。過去には、縁あって名古屋城で展示されている「金鯱」のレプリカの金箔押しを手掛けた経験もある、ベテラン職人だ。2020年には名古屋仏壇「加飾部門」の伝統工芸士(*)に認定された。

*)経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事する技術者の中から、高度の技術・技法を保持する技術者を一般財団法人伝統的産業振興協会(略称:伝産協会)が認定している。

高校卒業後、職人の道に進んだ中澤幸広さん。約40年にわたって技を磨いてきた

中澤さん:名古屋仏壇は「八職」によってつくられます。「八職」とは、仏壇づくりに欠かせない8部門に携わる専門職人の総称。分業制で、すべての部門の職人がいなければ1本の仏壇を仕上げることはできません。

中澤さんによると、実際の部門数は11とのこと。時代が移り変わり、より細分化されたのだろう。11部門について、簡単に解説する。

・木材で本体をつくる「木地師」

・細かな部品を組み合わせ寺院宮殿を思わせる装飾を施す「荘厳師」

・欄間彫刻などさまざまな意匠を彫り上げる「彫刻師」

・大小さまざまな格子を組み豪華な天井を仕上げる「天井師」

・木地部分を漆などで塗装する「塗り師」

・引き出し類や障子などに絵柄や紋を描く「蒔絵師」

・仏壇の外側を飾る金具をつくる「外金物師」

・仏壇の内側を飾る金具をつくる「内金物師」

・彫刻などに金箔を貼り付ける「箔置き師」

・呂色(ろいろ)漆で塗り上げられた塗面を炭で繰り返し研ぎ鏡面に仕上げる「呂色師」

・各職が仕上げた製品を1本の仏壇として組み上げる「仕組師」

「職人たちの工芸技術の集大成ともいえます」と語る中澤さん。宗派ごとの様式に沿って装飾等のあしらいには違いがあるものの、「宮殿(くうでん)造り」という豪華な造りに共通し、木地・荘厳・天井は、釘などを用いない「組み木ホゾ組み」という技法で組み上げられる。彫刻は「はめ込み式」で、細かく立体的な造形を表現しているのが特徴だ。

内部のみを写真で切り取ると、寺院建築と見間違えてしまうほどの緻密で豪華な造り

特徴的な造形・構造を生み出した地域性

なぜこのような特徴的な造りとなったのか。その理由のひとつに、職人の確保に事欠かなかった点が挙げられる。古くから名古屋をはじめ尾張地方には寺社仏閣が多数あり、建築物を手掛ける宮大工や寺大工の数も多かった(現在も愛知県の寺院数は全国トップ)。江戸時代になるとかつて寺社仏閣を手がけてきた職人たちは、技術を生かし仏壇製作に従事するようになった。名古屋仏壇が釘を使わない組み立て構造なのも、日本特有の建築技法を習得した職人によるものと考えれば、ごく自然といえよう。繊細かつ華やかな彫刻が施された「三つ切り欄間(らんま)」にも寺院の様式が強く反映されている。

「三つ切り欄間」の一部。写真の仏壇の欄間彫刻には、金箔に加えてプラチナ箔も用いられている

名古屋は、地の利にも恵まれていた。良質な木材を産出する木曽・美濃・飛騨地域に近く、木材の集散地に定められていた。つまり、仏壇製作に欠かせない木材の調達も容易だったのだ。ただ、豊かな資源をもたらす木曽三川は氾濫も多く、水害の影響も少なくなかった。

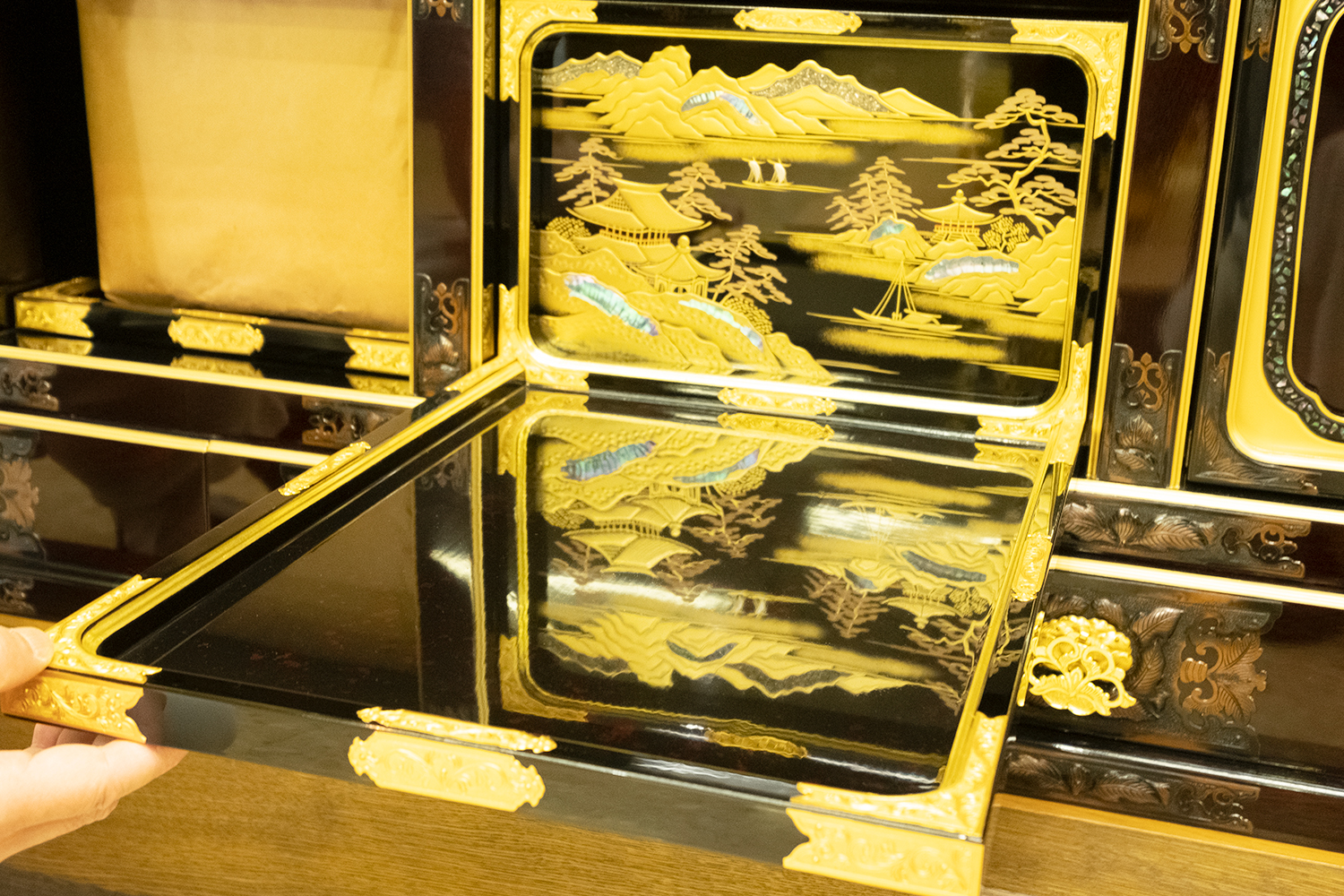

仏壇の台部分が高くつくられているのは、「水害から仏壇を守るための知恵」によるものといわれている。台を高くしたことで、収納性も向上。台座正面には、持ち上げ式の扉が3つついた「みつ(三つ)まくり」があり、扉の内部には木魚などの仏具が収納できる。「みつまくり」にももちろん、きらびやかな装飾が。機能・実用性を追求しながらも装飾性も損なわないというのは、派手好きな名古屋の気質を表しているともいえるだろう。

普段は目につかない、「まくり」内部の引き出し部分にも蒔絵が。玉虫色に光る部分は螺鈿

社会的背景や地理的条件、風土などが絡み合い、名古屋仏壇の特徴は確立された。加えて江戸時代、幕府が推し進めた檀家制度によって各家庭に仏壇が置かれることになった点も、名古屋仏壇発展の後押しとなったといえる。

中澤さん:仏壇は「小さなお寺」「家の中のお寺」とも言い換えられます。生活の場に「お寺」をお招きすることで、いつでも好きな時にお参りできる、というわけです。「仏様やご先祖様をより良い空間にお招きしたい」という思いが強かったからこそ、大きく豪華な造りの仏壇が親しまれてきたのではないでしょうか。

大きく、迫力があるのも特徴に挙げられる。台部分を含めて180cm以上のものも

名古屋仏壇の歴史は江戸時代から明治、大正、昭和、平成と連綿と続いてきた。中澤さんが職人の道に進んだ1980年代は最盛期のひとつに数えられ、バブル景気も相まって新規注文も多数舞い込んだという。中澤さんも「当時は職人数も多く、作っては納品するという毎日だった」と振り返る。しかしバブル崩壊後の景気の悪化により、状況は一変。高価な名古屋仏壇は敬遠され、新規注文は著しく減少。職人の数も減った。近年は、名古屋仏壇の新規注文は少なくなり、大半は「お洗濯(クリーニング)」や処分の相談だという。

お洗濯では、すべての部品を分解。金箔や漆塗りはイチからやり直して「元どおり」にする

「きちんと仏壇をお世話しているご家庭ほど、ススなどの汚れが溜まるもの」と中澤さん。お洗濯すれば、新品同様の仕上がりになるという

中澤さん:お洗濯の依頼があるぶんには、まだ職人の活躍の場はあるといえます。けれどクリーニングの依頼が処分に転じてしまったら…。当社の箔押し職人も、今では私ひとり。いつ、名古屋仏壇の職人の技が途絶えてしまってもおかしくない、非常に危機的な状況にあると感じています。

受け継がれてきた繊細な職人技

「せっかくの機会ですから」と、中澤さんから金箔の箔押しの手ほどきを受けることになった。差し出されたのは、短冊状に切りそろえられた金箔の束と、「箔箸」と呼ばれる竹製のピンセットのような道具。まず中澤さんが実演。スッと金箔をつまみ、あらかじめ接着剤を塗布した部品に手際よく貼り付けていく。

古くは漆で接着していたが、近年はカシューナッツを原料とする「カシュー塗料」が主流に

箔箸の正しい持ち方を教わり、金箔をつまむことに挑戦した。簡単そうに見えて、これが非常に難しい。中澤さんから「箔箸で金箔の束をしごくと、端がほぐれて箔をつまめますよ」と言われるものの、しごく力が軽いと端がほぐれず、しごきすぎるとくるくると丸まってしまう。力加減が非常に難しい。

金箔をつまめても、厚さ0.0001mmの金箔はわずかな空気のゆらぎでひらひらとなびくため、思ったところに箔を置くことだけでも一苦労。慎重に慎重を重ねても、まったくもってうまくいかない。無駄の多い散々な出来栄えに、申し訳ない気分になった。

中澤さん:もちろん無駄なく貼れるのが一番です。ですがたとえ貼り損じてしまったとしても、金箔が無駄になることはないんですよ。

中澤さんはそう口にすると、作業台の天板をスライドさせた。網目が敷かれた台の内部には、細かな金箔のかけらが集まった箱が。金箔を貼り付けた部品を刷毛で表面を軽く払うと、金箔の小さなかけらがはらはらと舞い落ちていった。

舞い落ちる金箔のかけら

中澤さん:接着剤に触れていない金箔は、簡単に払い落とせるんです。溜まったかけらを集めれば、改めて金箔をつくることができます。無駄のない、今で言うところのサステナブルな素材といえますね。

そう口にしながら、淡々と作業を続ける中澤さん。迷いなど一切感じられない、リズミカルな手さばきは、まさに職人技。聞けば、接着剤を塗ったあとの拭き取り具合で金箔のツヤの出方に違いが出るため、拭き取り具合を調整しているそうだ。非常に細やかな仕事ぶり。当然ながら、素人など足元にも及ばない。

ふとした瞬間に感じた「美しさ」をきっかけに始まった、名古屋仏壇のアップサイクル

続いて話を聞いたのは、中澤さんの妻・中澤由美さん。長年連れ添ってきた夫婦だが、由美さんが金箔職人の仕事に目を向け始めたのは「夫が伝統工芸士の認定試験に挑戦すると宣言したのがきっかけ」と、ここ数年の出来事。伝統工芸士の認定試験は実技・面接に加えて筆記試験もあり、試験勉強に付き合ったことから関心を持ったのだという。

興味深そうに作業の様子を見つめる中澤由美さん

由美さん:夫の作業の様子は、何度見ても感動します。職人技は一朝一夕で身につくものではありません。素人の私からしたら、純粋に「すごい!」と感じます。試験後、職人としての夫の活躍を応援したいとインスタグラムを始めたんです。すると国内外から反応が。それをうれしく思う一方で、名古屋仏壇の将来を思うと「発信する以外にも何かできることがあるのでは」という気持ちも持っていました。

考えを巡らす中で、「よく見ると仏壇の装飾品って綺麗な形をしている」と気づいた由美さん。例えば仏壇内部の両脇に下げる飾り「瓔珞(ようらく)」は、由美さんには藤の花のようにも見えたそうだ。「これは鈴みたい」「あれは千鳥柄みたい」と、いろいろと見ているうち、由美さんはこれらをアクセサリーにしたいと思ったという。

写真左上の装飾が、由美さんが着目した「瓔珞」。確かに花を思わせる造形だ

由美さん:夫に相談して、処分予定の仏壇のパーツで試作品を制作しました。クリーニングと同様の工程を踏み、パーツには金箔を押し直して。金本来の輝きが感じられる仕上がりに、「これはなかなか良いのでは」と手応えを感じました。ただ、試作品完成の「先」までは深く考えておらず(笑)。まずはプライベートで自分が楽しもうと、お出かけの際には試作したアクセサリーを身につけるようになりました。

転機が訪れたのは、2021年の春頃。夫婦で出かけた際、たまたま立ち寄った飲食店でひとりの女性との出会いがあった。女性は、由美さんが身につけていた試作品のペンダントを絶賛。制作経緯などを説明したところ、コンセプトに共感した女性から、ピアスの制作を依頼されたのだ。

由美さん:その女性はお店のオーナーで、お店に併設するギャラリーで作品を展示するなど、画家としても活躍する人。芸術に関わる人からお褒めいただけてうれしかったですね。何より女性から頂いた「役目を終えたものに再度命を吹き込んで、新たな意味を生み出しているのですね」という言葉が、自信につながりました。

その後、由美さんは夫とともにアクセサリーブランドの立ち上げに本格的に取り掛かった。ふたりがつけたブランド名は「金箔工芸アウレプス(ラテン語の「金」と「うさぎ」を組み合わせた造語)」。仕事や家事の合間に、イヤリングやピアスといったイヤーアクセサリーやネックレス、かんざし、マスクストラップやバッグハンガーなどさまざまな商品を企画。2021年の年末にはマーケットイベントに出店し対面販売にも挑戦した。現在、名古屋市内の百貨店などが開催するイベントに出店し商品を販売。ECサイトも立ち上げた。

過去のイベント出店時の様子

伝統を未来に受け継ぐため、伝統の“枠”からはみ出る

「金箔工芸アウレプス」立ち上げから1年経ち、最近では漆職人の協力のもと帯留めやブローチを企画。他の部門の職人とのコラボレーションにも精力的だ。また、イベント出店時には中澤さんが箔押しの実演や金箔貼り体験のワークショップを行うなど、職人の技を間近で目にできる場づくりにも取り組んでいる。

中澤さん:妻と始めたこの活動が、改めて職人の立場から「伝統工芸の未来」を考える、良いきっかけとなりました。以前のように仏壇が売れなくなった今、僕ら職人が考えなければいけないのは、長い歴史の中で磨き上げられてきた職人の技を、どうやって次の時代に受け継いでいくか。職人一人ひとりが次の時代につながる道を模索し、新たな一歩を踏み出せたら、名古屋仏壇が築き上げてきた歴史や技は、この先もずっと残っていくのだと思います。

中澤夫妻の取材を通じて、伝統的工芸品が絶えるというのは、それをつくり出す職人の技が失われることを指すと感じた。裏を返せば、たとえ名古屋仏壇が作られなくなったとしても、名古屋仏壇をつくるための職人の技を後世に残せれば「伝統」の本質は失われない。そして技を残すためにつくる「モノ」は、名古屋仏壇とは異なってもいいのだ、とも。

考えてみれば、仏壇職人ももとは宮大工や寺大工だったのだ。仏壇職人が、それまでと異なるフィールドに踏み出すというのは、決して突飛なことではない。柔軟な発想とアクションが、次なる「伝統」を生み出す一歩となるのではないだろうか。

=====

記事執筆に際して「金箔工芸アウレプス」の商品でも多数用いられている瓔珞について調べてみた。瓔珞とは、装飾に加え魔除けの意味を込めて仏壇の両脇から吊り下げる飾りで、古代インドで王族が身につけていた装身具が由来だそうだ。仏教に取り入れられた際に空間を装飾する荘厳具となり、今日でも多くの寺院・仏壇で用いられている。装身具から生まれた荘厳具が、再び身につけるアクセサリーに生まれ変わる。この連鎖に、不思議な魅力を感じた。