TEXT : 近藤マリコ

先日名古屋で開催されたエルメスの手仕事を紹介する展覧会で、展示されていたパネルに印象的な言葉を見つけた。「ものづくりの原点は時間、素材、道具、才能、感性、知性、そして熟練した手である」という記述である。ハイブランドとしての価値を高らかに謳うのではなく、職人たちの手仕事に焦点を当てた素晴らしい内容で、訪れた人々は、時代を超えて長く愛される理由を感じ取ったことと思う。

時間、素材、道具、才能、感性、知性、そして熟練した手。これは、すべてのものづくりと職人に繋がるもの。東京と京都に挟まれて独自の展開を見せる名古屋の和菓子にも、この言葉を捧げたいと思う。やっとかめ文化祭2017の和菓子企画「名古屋てくてく和菓子めぐり」の取材で、甲斐みのりさんと一緒に21店舗の和菓子店を巡った時に、多くの道具や素材、そして熟練した手と出逢ってきたからだ。ここでは、そのほんの一部を紹介したいと思う。

尾張藩の御菓子御用をつとめていたことで知られる両口屋是清。この菓子箱は、尾張藩、つまり名古屋城にお菓子を納める時に実際に使用していたものである。本来なら博物館などでショーケースに入れられて展示されていてもおかしくはない品なのに、こんな貴重な菓子箱が栄店の店頭にさりげなく置いてあるので、聞いてびっくり笑。

両口屋是清の創業者・猿屋三郎右衛門は、武家屋敷や商家を相手に饅頭を作り始め、いつか藩の御用を賜ることを志したのだそう。残念ながら存命中には叶わなかったが、三郎右衛門が亡くなった翌年に尾張藩の御用菓子をつとめることになる。さらにその15年後、二代目の三郎兵衛が、二代目藩主・徳川光友より「御菓子所 両口屋是清」の表看板をいただき、それが今もロゴマークとして使われているのだとか。名古屋の和菓子の奥深さは、江戸時代創業の老舗が多く、歴史が長いということも一つの特徴だと思うのだけど、両口屋是清はその最たる代表格である。

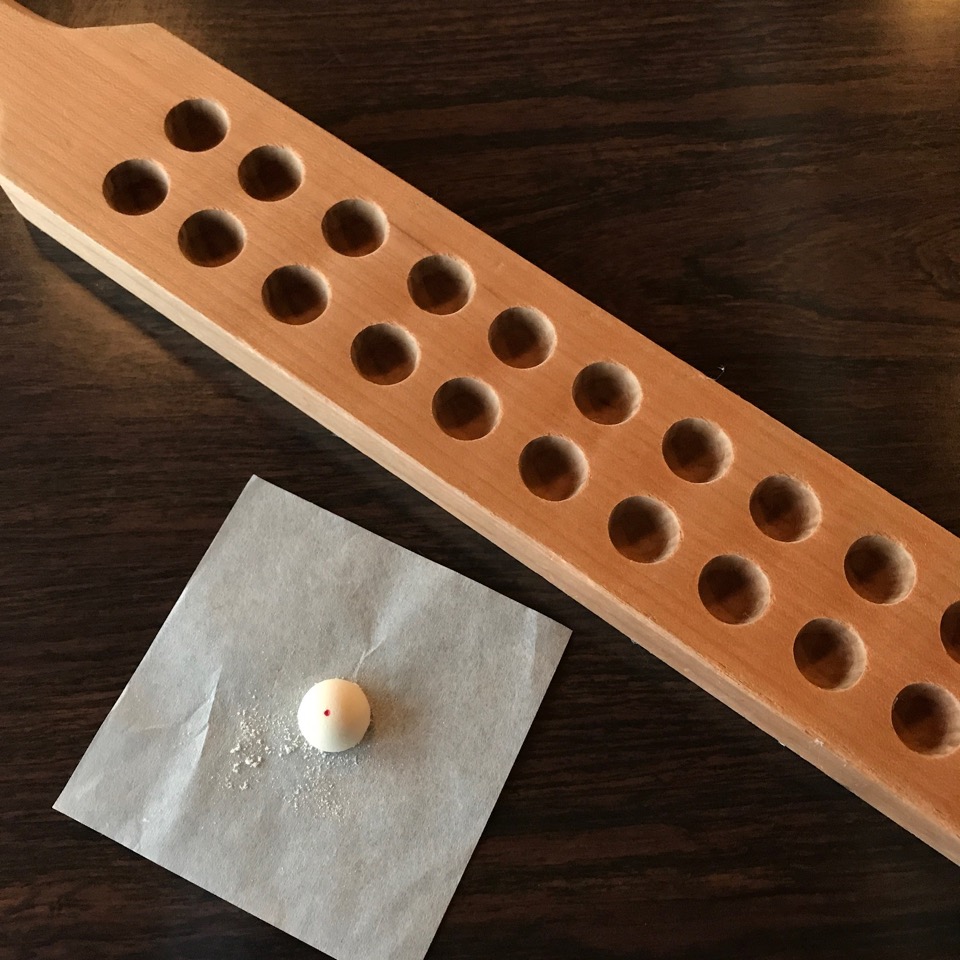

干菓子で有名な万年堂。その看板商品でもある「おちょぼ」は、名古屋の人なら一度は目にしたことのある小さな可愛らしい干菓子である。女性の小さなおちょぼ口でひと口で食べている様をイメージした名前だという。干菓子は材料を練ってそれを型に詰めて、木型から干菓子をぱかっと出せば完成・・・だと思っていたのだが、そこから約1週間かけて乾燥させると聞いて驚いた。水分を適度に飛ばして崩れないようにしてから和紙で包んでやっと完成なのだと。特別にお願いして、乾燥機を見せてもらった。下に電熱があり、上段におちょぼがずらりと並んでいる。この乾燥機はおよそ50年使い込んでいるというから再び驚いた。シンプルな構造だからか、長年壊れることなく立派な現役選手である。中に並べられたおちょぼが整列しているみたいに思えて、愛おしくなってきた。

おちょぼの特徴は、真上の紅い点。そしてこの点は、からす口と呼ばれるペン先を用いて一つひとつ手作業で描かれている。万年堂に入社した人は、必ずこの点が描けるようになるまで修練することが義務づけられており、すべての写真がいつでもからす口を手にして紅い小さな点を正確に描くことができるのだそうだ。職人集団らしいエピソードに思わず萌えた。

こちらは名古屋市北区にある「きた川」で、へそくり餅で有名なお店。ここの厨房には、整理された道具類が所狭しとぶら下がったり積まれたりしており、この使いこまれた感と整頓された様子からは道具に対する並々ならぬ愛情を感じてしまう。おそらく、どのヘラがどこの列か、決まっているのだろうと思うが、それを質問してもさりげなくかわされてしまった。きっと「そんなことはいちいち話すことではない」と思ってらっしゃるのでしょうね。

天井の吊り戸棚と棚の間に積まれた平の板を見つけて「これは何に使うんですか?」と質問すると、はずかしそうに「それはね、わたしが手作りした道具なんですよ」と答えになっていない答えが返ってきた。ご主人が思うようなサイズのものがなかったために、仕方なく手作りしたのだとか。

名古屋の和菓子は、やわらかな食感がなにより特徴で、美味しいレベルが非常に高く、ハレとケの和菓子を両方取り扱っていることで地域に根ざした和菓子店が多い。職人たちは、日々道具を磨き、素材を吟味し、自らの感覚を信じて美味しい和菓子を作っている。「美味しいね」と言いながら食べてしまえば、その形は儚く消え去っていく。だからこそ、そこに込められた職人たちの技術と思いも一緒に味わって、愛でていきたいと思う。

やっとかめ文化祭2021関連プログラム

元気がでる名古屋の和菓子

やっとかめ文化祭2020関連プログラム

乙女の名古屋 乙女な和菓子

やっとかめ文化祭2019関連プログラム

名古屋らしい和菓子さがし

やっとかめ文化祭2018関連プログラム

名古屋かわいい和菓子めぐり

やっとかめ文化祭2017関連プログラム

名古屋てくてく和菓子めぐり