TEXT : 谷 亜由子

『古箪笥のシミ跡』

「港まちポットラックビルには、佐藤功一さんのお宅から貰ってきた古箪笥がある。それは小ぶりでシンプルでありながら、古道具特有の存在感があり、なかなか味わい深い。その古箪笥を受け取りに行った際、背面の下半分にくっきりと残るシミを見つけた。これはもしや伊勢湾台風の痕跡ではないか。僕は、思いがけず貴重なものに出会った興奮を抑えつつ、改めてお話を伺う約束を交わした…。」

(古橋敬一『港まちのにぎやかな民俗誌』より抜粋)

「まちと話す」から「まちを残す」へ

港まちづくり協議会(名古屋市港区・西築地学区、以下「まち協」)で2016年から始まった「み(ん)なとまちをつくるアーカイブプロジェクト」。

港に暮らす人々の記憶を丁寧に掘り起こし、記録に残しながらまちのアイデンティティを探るというもので、活動の軌跡は、まち協の拠点であるポットラックビル内のギャラリーで展示イベントとして毎年公開されている。

会って、聞き、記録する。

本年1〜3月に開催されている「み(ん)なとまちをつくるアーカイブプロジェクト展〜続・まちを残す」。

会場には、冒頭で紹介したエピソードに登場する「佐藤さんの古箪笥」も展示されている。

アーカイブに用いるのは、「聞き書き」というシンプルかつアナログな手法。多くの社会学者や民俗学者らによって確立されたクラシカルな研究スタイルのひとつだが、手間も時間もかかる非常に骨の折れる取り組みだ。

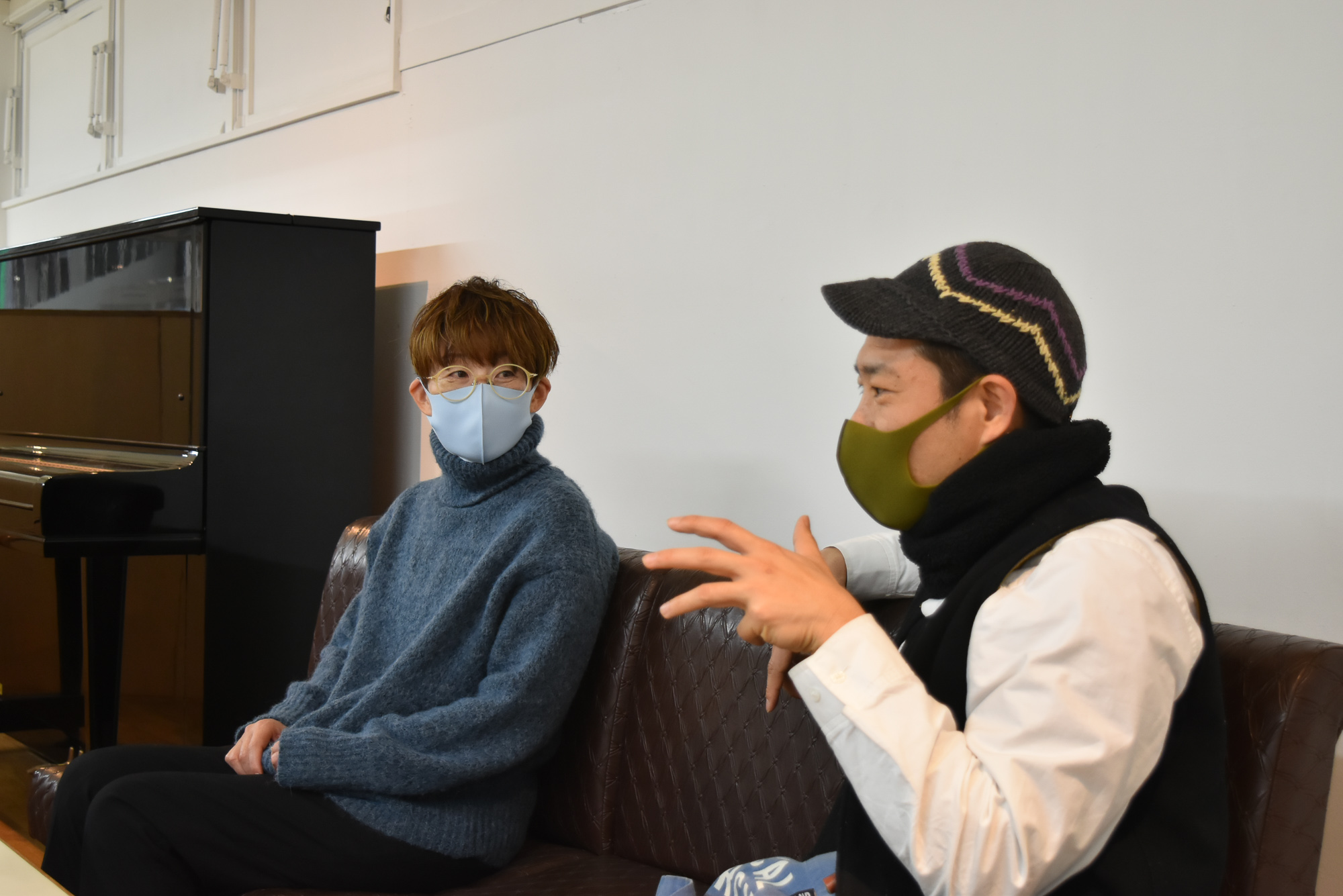

プロジェクトの核となり活動を担っているのは、まち協事務局の古橋敬一さんと児玉美香さん。聞き書きという形で港に生きる人々と向き合い、まちの記憶を次代へ残す取り組みはとても興味深く、いつかお二人に、始めた経緯や活動の裏話などをじっくり聞いてみたいと思っていた。当初から想定していたという5年の活動期間を経たタイミングに、まち協の新聞(『ぶらり港まち新聞』・『ポットラック新聞』)づくりに長く関わらせていただいてきたご縁を頼りにインタビューをお願いし、快諾をいただいた。

5年間、地道な作業を続けてきた二人の目に、港まちはいま、どんな景色となって映るのだろう。

港まち100周年にみんなで見つけた「100年後に残したいまちの風景」

古橋さん(右端)と児玉さん(左端)。まち協の拠点「ポットラックビル」にて。

アーカイブプロジェクトがスタートした前年の2015年は西築地学区の100周年にあたる。それに先立つこと4年前に創刊された『ぶらり港まち新聞』は、2015年にちょうど10号を数え、一区切りの意味で『ぶらり港まちBOOK』を発行。100周年記念事業の一環として位置付けられた『ぶらり港まちBOOK』には、数十人におよぶまちの人々へのインタビューとともに、西築地小学校で行われた「100年後に残したいまちの風景」を集めて港まちの過去100年と未来100年を考えるという記念授業の模様なども掲載された。

「ポットラックビル」の誕生

西築地学区100周年を記念して発行された『ぶらり港まちBOOK』

港まちにとって大きな節目であるこの年、まち協の活動もリスタート。2016年には新拠点となるポットラックビルがオープンし、新たにアートチームが加入するなど事業の内容はさらに広がっていく。そんな機運の中で始まったアーカイブプロジェクト。古橋さんが当時を振り返る。

「港まちって、どこからか流れ着いた人たちが集まり、それを受け入れることで成り立ってきたような独特の土地柄なんです。アートを取り込んでまちづくりをしてみようと思ったのは、このまちには国際的な現代アートの活動が行われていた過去があったから。そして何より、そんな個性を持つ港まちにアートはよく似合うんじゃないかと思ったから。当時、アートチームと一緒に新しいビルの名称を考えたんですが、僕らの活動のコンセプトにも直結するものだし、思いのほか時間がかかりました。〝ポットラック〟というワードはわりと早い段階で浮かんでいて、選択肢のひとつには挙がっていました。文字通り、いろいろなものを持ち寄る、つまり、みんなのアイデアと工夫でまちを楽しんでいく、みたいな意味で。それで僕としては、みんなで使う場所の名前はみんながそうだと思えるような決まり方で決まるのがいいなと思っていたんです。けれど他にもいろいろと案が出てすごく悩んじゃって。そんななかでアートチームの吉田有里さんが、マルセル=モーセの『贈与論』やクロード=レヴィ=ストロースの『野生の思考』などを引き合いに出しながら、〝ポットラック〟という言葉に明確な根拠を加えてくれたんです。それは西洋的な計画思考ではなく、どちらかといえば未開人の思考として揶揄されてきたものに光を当て直すというものでした。まちづくりに置き換えれば、スクラップアンドビルド的でもなく、コミュニティやローカルをデザインしたりマネジメントするというのともちょっと違う。このまちの持つ歴史的文脈を学びながら、あるものを生かしてみんなで知恵を出し合うみたいなこと。オリジナリティのあるまちづくりを進める拠点にしたいと感じていた僕らの思いにやっとしっくりきたんです。」

まちに吹き込んだ新しい風と、港まちの子供たちの眼差し

アラスカ留学の経験を持つ古橋さん。自分のアイデンティティに対する意識が高いエスキモーやイヌイットといった先住民族の人々との出会いが、まちづくりへの興味をかき立てた。先住民族の人々は、自らのコミュニティへの貢献を通じて、自分たちのアイデンティティを取り戻そうとしていたといいます。

「まちにアーティストたちがやってくるようになり、彼らはまず、まちをリサーチすることから創作活動を始めるんですが、その概ねは、まず体感でまちを知ろうとする。つまり、歩き、見て、出会う人と話し、浮かんでくるキーワードを掘り下げようとする。サポートする僕らは、まちの歴史を知りたいとか、こういう話を誰かに聞きたいみたいなことを求められることが多くなり、まちで聞いた話をログにして残すことを意識するようになりました。」

さらに学区100周年の記念授業で行った子供たちのフィールドワークでの印象も、その思いを後押しする。

「富士通の研究者の方に協力してもらい、タブレット端末を使ったワークショップを企画したんです。生徒たちがそれを持ってまちを歩き、100年後に残したいと思うものの写真を撮って新聞を作るというものでした。ある子はシャッター通りになった商店街の景色を撮って、僕がこのシャッター通りを元気にする!と宣言したり、まちの中華料理屋さんの厨房に入らせてもらって、家族でよく食べるという大好きな中華飯の写真を撮ってきた子がいたり。僕は、そのシーンを見ながらなぜか泣けてきてしまったんです。それらは一般的に言われる〝未来に残したいもの〟とは少し違うのかもしれない。でも、どれもが本当によかった。自分がなぜそう感じたのか、そこは今でも考え続けています。」

『まちのアイデンティティ』を探ることは、自分の命の使い方と向き合い、地域に生きる人々が、それぞれに何ができるのかを考えてみることかもしれない。人々から話を聞き、学び、そこで得たものを再びまちに返していくこと。それ自体がオリジナリティのある活動になっていけば…。

「そんな想いでスタートしたんですが、実際、最初の頃はただお話を聞いてそれを展示するというサイクルをこなすのが精一杯でしたね(笑)。」

当初、アシスタント的な立場として関わっていた児玉さんも、

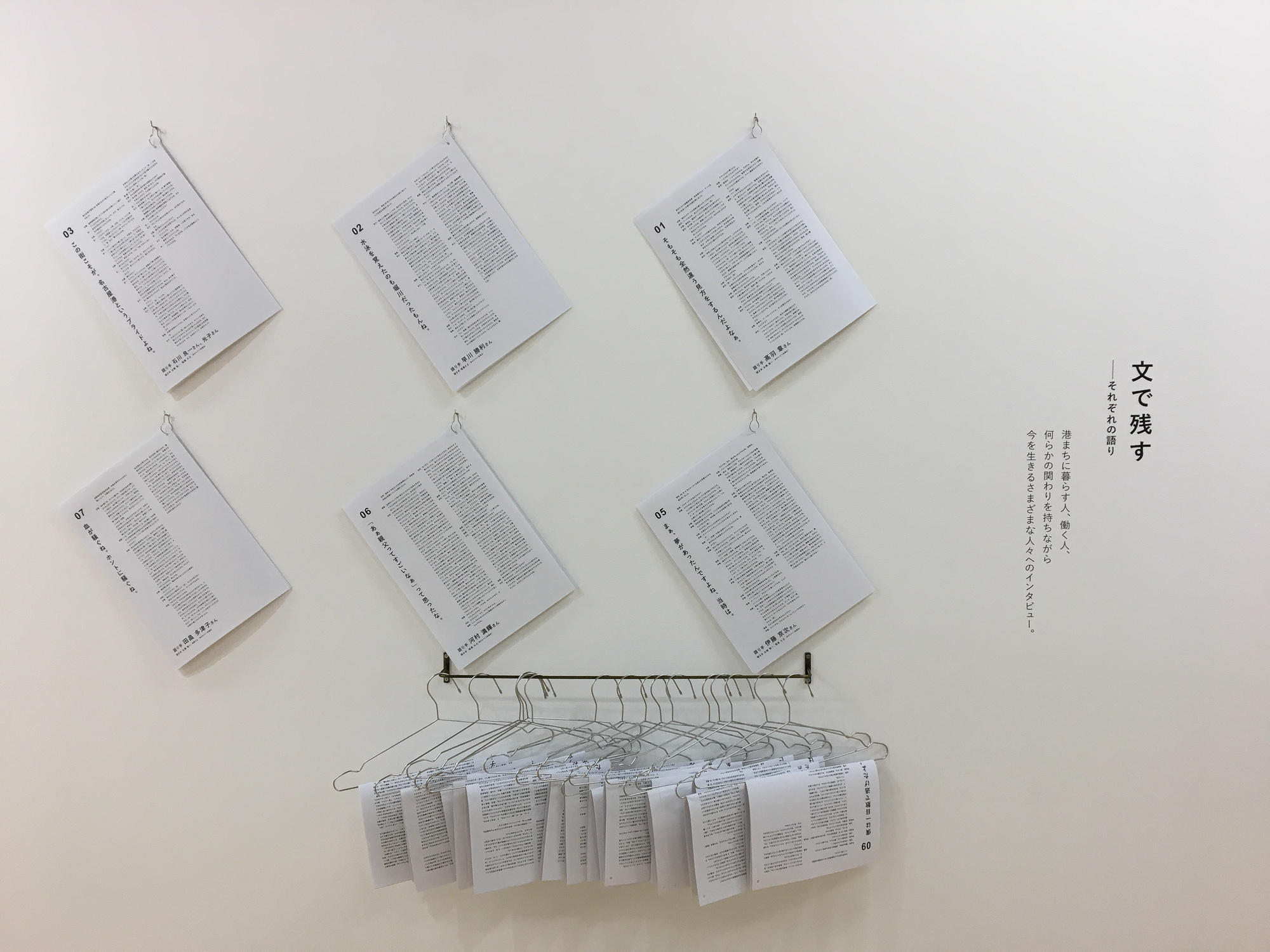

「聞き書きしたことを展示するってどういうこと?って、まずそこから悩んでしまって。アートのようにテーマに沿って作られた作品を展示するのとは違うし、文字が中心のコンテンツをどう見せたらいいのか。会場ではなかなか中身まで読んでもらえないし、そこは5年続けてきた今でも難しいと感じています。」

手探りで始まったアーカイブプロジェクト

インタビューを書き起こしたテキストをリーフに。持ち帰って読んでもらえるよう展示方法にも工夫を凝らして。

暗中模索のなかで始まったプロジェクト。そこへ、古橋さんが大学院生時代に出会った一冊の本、『忘れられた日本人』の著者である民俗学の第一人者、宮本常一の弟子にあたる香月洋一郎氏との出会いが訪れる。

「とりあえずその道の専門家にも話を聞いてみたくて、宮本常一さんを手がかりに聞き書きについて調べているうちに香月先生のことを知ったんです。当時、ポットラックスクールというトークイベントがスタートしていたので、ゲストとして来ていただけないかと先生の講演に飛び込みで参加してお願いに行きました。」

ところが、そこで、あまりにも率直で鋭い問いを投げかけられ、答えに窮してしまう。

「ピリッとした空気の中で、『都市型消費社会の人々の暮らしは地域には根付かない。そんな時代のまちづくりはかなりしんどいものになるはずだ』、『あなたはいったい誰の、そして何のためにまちづくりをしているの?』と。答えられずにいる僕に追い討ちをかけるように『港まちでアーカイブをすることの意味をどう考えている?』と問われて何も返せませんでした。すごく厳しかったけど、目の奥が笑っている(笑)。つまり、そうおっしゃる先生の中にも答えがあるわけではなく、問題提起だったんですね。それでもやる気があるのなら、私のしてきたことの一端をお話してみることもできますよ、と承諾してくださって港まで来てくれたんです。」

「にぎやかな民俗誌」

トークイベントのゲストを迎えると、その都度、古橋さんらはまちを案内する。香月先生にもまず、まちを巡ってもらった。

「先生の回り方はものすごく速いんです。自転車にまたがって、ビューって(笑)。まちをひと回りして、香月さんは『あと7、8年だね』と言いました。その上で、今いる世代が入れ替わり昔の記憶を語れる人もほとんどいなくなるだろうから、その7、8年の間に、にぎやかな民俗誌のようなものをまとめるといいと提案してくれました。それをまとめなくちゃ。軌跡を残しておかなくちゃ、せっかくやってきことの意味が消えてしまう、と。先生のその言葉は、今でも胸に残っています。」

そこから一年ほどの準備期間を費やし、新しいまちの新聞『ポットラック新聞』を創刊。香月先生の提案どおり「港まちのにぎやかな民俗誌」をタイトルに、古橋さんによる、まちの人々への聞き書きを読み物にした連載は現在も続く。

Historyのなかにstoryがある

『港まちのにぎやかな民俗誌』はポットラック新聞に連載中。

「いざ本腰を入れていろいろな人に話を聞き始めると、やっぱりこのまちではあちこちから伊勢湾台風の話が聞こえてくるんです。佐藤さんの箪笥もそう。伊勢湾台風はこのまちの歴史=historyで、箪笥のシミは個人の物語=storyですよね。まさに歴史の中に物語がある。あの時、初めてそう感じました。」

人々の記憶やまちに残る歴史の痕跡が、多くの人の言葉によって繋がりながら、伊勢湾台風という大きな災難とそれを乗り越えてきたまちのこれまでが、臨場感を帯びて伝わってくるようだった。

ひとりひとりのもとを訪ね、丁寧に聞き書きを行う。

「あの時、俺があいつの命を救ったんだ、とか、当時、居酒屋をしていた女将さんが、台風の翌日に店を見に行くと水に浸かったはずの椅子がずらーっと一列に並んでいて、すぐ商売を始めなさい!と言われたようだったとか。なかには話がちょっと盛られて都市伝説的になっていたり、武勇伝のように語り継がれてたり(笑)。けど、そんな苦労話をたくさん聞かせてもらって感じるのは、このまちの人たちの楽観主義や自由奔放な生き様は、厳しい現実を泣いて笑って生き抜いてきた体験に裏打ちされているんだなあということ。そんなたくましさこそが港まちらしさで、まさにまちのアイデンティティなんだなと感じるんです。」

古橋さんの聞き書きを傍らで見ていた児玉さんも、やがてまちに出て、自らも携わるように。

まちの人たちのたくましさに勇気をもらい、気づけばまちのなかに「仲良しさん」が増えていく。

「まちの人たちと仲良くなっていくこと自体はすごく楽しいし、何かをお願いしたりすることから関係性ができていくのは面白いです。でも、話を聞いてまとめるって簡単ではなくて。そんなとき古橋さんの原稿を読ませてもらったことはとても参考になりました。」

展示は、5年計画にちなんで、毎回『まちと〇〇』のようにコンセプトを5文字のタイトルにし、5つのドットデザインで表現。ところが、そこに付けられた英語の副題が思いがけず児玉さんを悩ませた。

「例えば『まちを解く(ほどく)』の場合、『fined your origin』と訳されていて。なかなか理解できずに何度も話し合いました。そして、自分のことを話してもらい、それを聞くことが、誰にとっても自分の根元にあるものを見つける普遍的な作業なのだと気づき、私たちの立ち位置やこのプロジェクトで何を知りたいのか、何を伝えたいのかがようやく理解できました。」

活動期間として想定した5年間をイメージして、5文字のタイトルと5つのドットをデザインに。

「そういうやりとり自体が僕らのコンセプトワークにもなっていったんですよね。聞き書きは奥が深くて、めちゃくちゃ面白い話が聞けた!と意気込んで戻ってきても、いざ書き起こしてみると聞いたままの面白さが出てこないときもあれば、書いてみて初めて価値に気づくときもある。インタビューってそもそも聞き手に応じて話している時点で何らかの編集が入っちゃうと思うんですが、僕らの聞く力と書く力はまだまだだと思います。」

「話をいっぱい聞かせてもらうと、最後になぜかお礼を言われるんです。それまではただ、どこかの『おじいちゃん』『おばあちゃん』に見えていた人が、話を聞かせてもらうと一気に『仲良しの〇〇さん』になっていく。もちろん、まちのためにアーカイブを残していくことの意義を考えながら取り組んでいるんですが、誰かの話を聞くことは、理屈抜きでまず私自身が勇気づけられます。私は普段、何かあるとすぐあれこれ悩んでしまうようなところがあるんですけど、港の人たちの話を聞いていると、どんな人も自分と同じように、人生のなかで悩んだり苦しんだりしてきたんだなあということがわかる。そうやって何十年も強く生きている姿に励まされます。」

アーカイブプロジェクトのこれから

アーカイブの持つ大きな意義のひとつは、誰かから受け取ったものを他の誰かに受け渡すこと。今を生きる名もなき私たちの何気ない言葉もまた、いつか未来の誰かを励ます特別な力になるのかもしれない。そう考えると不思議と力が湧いてくる。

5年の活動の区切りを経て、今年はコロナ禍の中で展示が開催(〜3月13日)されている。まち協としてプロジェクトの今後をどのように見据えているのかをうかがってみた。

「2016年に『まちと話す』からはじまり、解く、綴る、語る、そしていよいよ『まちを創る』でまとめようかな、なんて思い描いて進めてきたこのタイミングに、コロナに全部覆されちゃった。きっと、まとめるなんてまだ早いって言われたんだろうなっていう気がしています。たった5年でできるわけがないだろうって(笑)。」

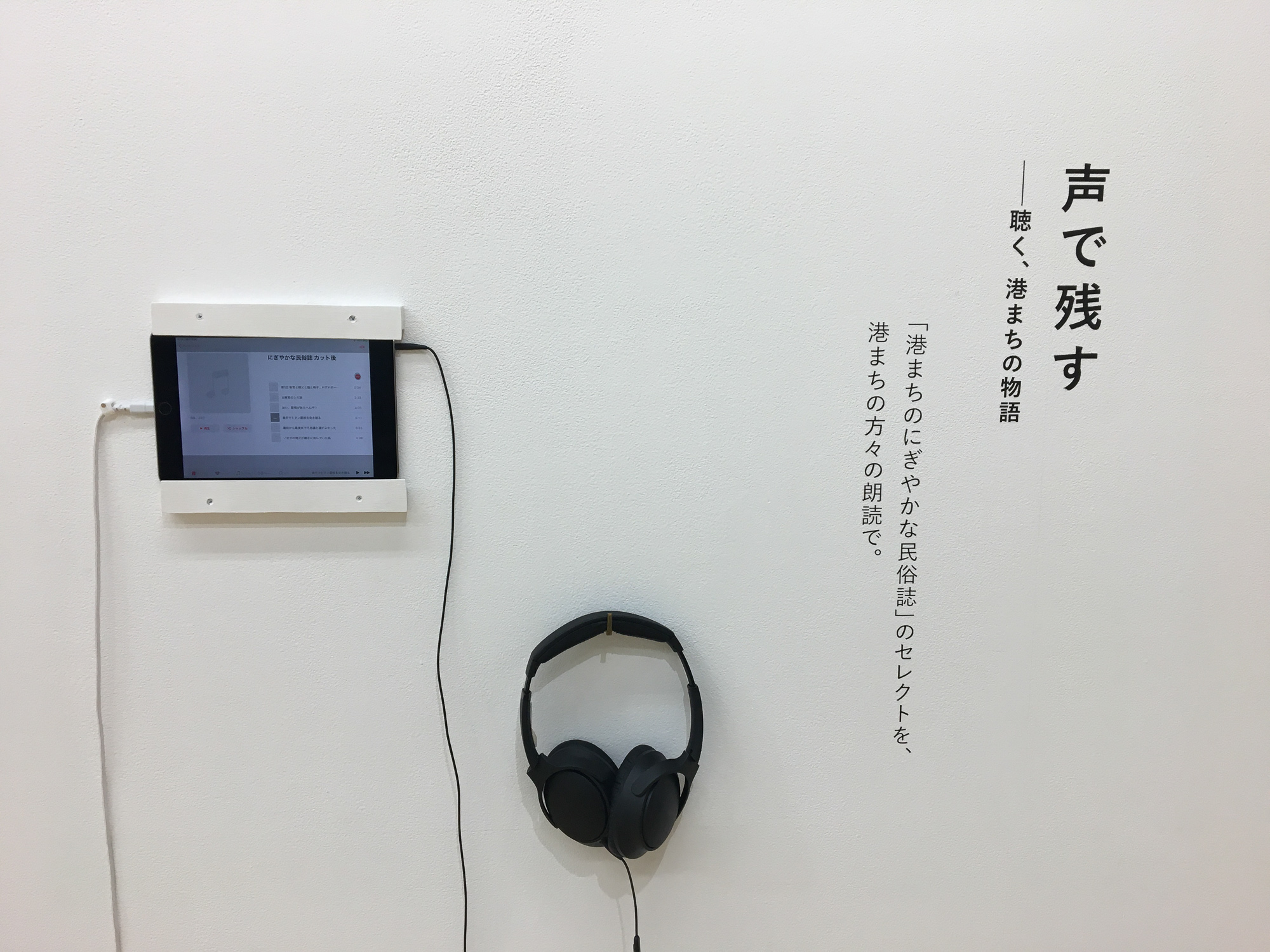

今年の展示では、映像や音声を使って伝える仕掛けも。

今回の展示は「続・まちを残すのエトセトラ」と題し、英題の「talk about what they you」には、もう一度ひとりひとりに向き合い、話を聞こう、原点に戻ろうという意味に、再び向き合ってみたいという思いが込められている。

「世代や立場を越えて人と仲良くなるってそう簡単なことではない。でも普段まちで出会うだけの人たちと膝を突き合わせてほんの1、2時間、リアルな体験を聞いたり、考えていることを語り合ったりするだけでお互いの距離はすごく近くなる。何て言うか、その人のことを好きになれるんです。だから、それをきっかけに、困ったことがあると頼りにしたり助け合ったりできるようにもなる。まちのなかに家族や親戚とも違うそんな信頼関係が生まれていくことがすごく大事だと思うんです。まち協の事業だけでなく、本当はそうやってお互いに関心を持つことが、まちの人たちの間で自然に起きていくのが理想。違いを前提に認め合う力とか、人をどこまで思いやれるかとか。コロナもそうだけど、有事にこそ、そんな繋がりがまちを守る力になるはずだし、人間同士の理解が深まれば、まちはもっと面白く味わい深くなるんじゃないかな。」

日頃から古橋さんがよく口にする言葉、「まちのアイデンティティ」。アイデンティディは〝らしさ〟や〝個性〟などの表現に言い換えることもできるが、多様な人々が集まる「まち」という総体に対してのそれを考えるとき、答えはたちまち曖昧になり、掴みどころを見失ってしまう。それでも諦めず探りつづける先に、人々がそれぞれに愛着や誇りを実感し、安心して幸せに暮らせる健全なコミュニティが育まれていくのではないだろうか。

続・まちを残すのエトセトラ

日時:2021年1月23日(土) 〜3月13日(土) 11:00〜19:00(入場は閉館時間の30分前まで)

休館日:日曜・月曜・祝日